Блоги

Друзья старые и новые

- Окт62014

- Просмотры(2594)

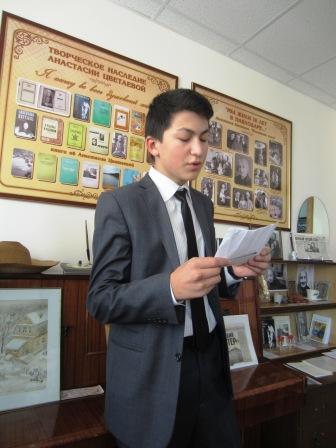

В рамках празднования 120-летия со дня рождения А.И. Цветаевой в музее её имени прошло мероприятие, подготовленное совместно с павлодарской массовой библиотекой № 10. На встречу в музей пришли ученики 9-а и 8-а классов школы № 17 вместе со своим педагогом Н.С. Чайка.

Ребята с большим вниманием слушали подготовленную библиотекарями композицию по страницам жизни писательницы; смотрели экспонаты музея, слушали стихи Марины и Анастасии Цветаевых и сами читали стихотворения.

Так совпало, что именно в это время в музей пришла наш давний друг и даритель, подруга внучки А.И. Цветаевой Ольги Трухачёвой – Наталья Юрьевна Млынцева. Она продемонстрировала новые экспонаты, которые передала музею Наталья Грибинникова, это предметы быта 50-60-х годов прошлого века, ёлочные игрушки, скатерть, коврик и др. Н. Млынцева рассказала о своих встречах с «бабушкой Асей», о том, как та учила с внучками иностранные языки, как требовательна была к ним. А заведующая библиотекой № 10 Ирина Васильевна Абрамова подарила музею портреты Марины и Анастасии Цветаевых своей работы! Круг друзей растёт!

С днём Учителя!

- Окт32014

- Просмотры(1531)

Молодёжь Славянского центра сегодня поздравляла Татьяну Ивановну Кузину и Евгению Борисовну Бережную с Днём Учителя! Для вас - цветы, стихи и песни! Вы настоящие Учителя - с большой буквы! Учителя жизни! Мы вас любим!!!

Всемирный день улыбки! :-)

- Окт22014

- Просмотры(3129)

Дорогие друзья, коллеги, посетители сайта!

Сейчас 2 октября 23 часа 58 минут, и я намеренно не иду спать, а сижу возле компьютера, чтобы стать первой, кто поздравит вас с удивительным праздником – Всемирным днём улыбки. Понимаю, что прежде чем сказать вам солнечные слова и подарить улыбку, я должна сначала поведать вам историю этого праздника. Для этого я обратилась за помощью к любимице всех интернетчиков мира – мудрейшей «Википедии». Итак, делюсь ценной информацией!

История праздника начинается с 1999-го года, и в этом году праздник будет отмечаться уже в 15-й раз, хотя нет, в 30-й! Не подумайте, что у меня плохо с математикой, просто отмечается он дважды в году: в первую пятницу октября и почему-то 25 июля. Почему так, для меня пока остаётся загадкой, но я обязательно проведу Интернет-раскопки и введу вас в курс дела.

Давайте вернёмся в 1999-й год, но лучше сначала в 1963-й, потому что началось всё именно тогда. В этот год американский художник Харли Бэлл всего лишь за 50 долларов нарисовал логотип для страховой фирмы «State Mutual Life Assurance Company of America». И этот логотип – всем хорошо известный смайлик – вскоре покорил всю планету.

А в 1999-м году прославившийся своим креативным рисунком художник предложил отмечать Всемирный день улыбки. Непременным условием этого праздника стало пребывание в исключительно хорошем настроении. Мне эта идея тоже очень понравилась, и вот уже лет 7 в этот день я улыбаюсь каждому прохожему своей буратинской улыбкой и с удовольствием напеваю песенку «От улыбки станет всем светлей». И сейчас я уже понимаю, что, видимо, неслучайно много лет назад в качестве аватарки для своих Интернет-аккаунтов выбрала солнышко-смайлик, который, как мне кажется, очень на меня похож. Убедитесь сами!

Хочу заметить, что пока я тут рассуждала на тему улыбок, наступила первая пятница октября, и я по-прежнему сижу возле компьютера, но уже не с серьёзным видом, а улыбаясь буквам на экране. У меня всё в порядке с головой, просто пора уже начинать улыбаться. Так положено. Присоединяйтесь! Ну, и чтобы до конца быть верной традициям праздника, я хочу сегодня подарить каждому из вас не только свой смеющийся портрет, но и стихотворную «Улыбку» – пусть всем станет радостнее! С праздником, дорогие друзья!

Улыбка

Я сегодня – большая улыбка,

Ширину её трудно измерить,

Так хочу в невозможное верить,

Как бы ни было шатко и зыбко.

Растяну я её полукругом,

И намажу счастливой помадой,

Что ж ещё невозможному надо,

Если мы так подходим друг к другу?

Заглянула в зеркальное утро,

Получилась улыбка на славу!

Обрамлю её в солнца оправу,

Чтоб осыпалась грустная пудра.

Мне её потерять так не кстати,

Фотокамера щёлкнет затвором,

Чтоб осталась для грусти укором

Я с улыбкой и в розовом платье!

С уважением и улыбкой,

Елена Игнатовская

Юбилейные мероприятия продолжаются

- Сен302014

- Просмотры(1683)

Новости Цветаевских музеев

В подмосковном Болшеве 27-28 сентября прошёл 26-й Цветаевский праздник и международная научная конференция.

Своими впечатлениями с читателями сайта Славянского центра делится учёный секретарь музея Марины и Анастасии Цветаевых в г. Александрове Эльвира Борисовна Калашникова:

Нынешние Цветаевские чтения в Болшеве были посвящены двум датам: 75-летию возвращения Марины Цветаевой из Франции в Россию и 120-летию А.И. Цветаевой. 27 сентября в Мемориальном Доме М. Цветаевой была открыта выставка "Россия - Франция". Открыла выставку директор музея З.Н.Атрохина, экскурсию по музею провела сотрудник Л.Г.Трубицына.

Затем автобус перевез участников и слушателей Чтений в соседнюю Валентиновку, в здание учебно-методического центра Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Заседание проходило в формате круглого стола. Вела его Н.О.Осипова, доктор филологических наук, профессор (г. Киров). К сожалению, по причине сложной международной обстановки не приехали участники из Франции. Доклад В.К. Лосской "Марина Цветаева и Франция сегодня" зачитала О.А. Ростова. Второй докладчик, Л.А. Мнухин, отсутствовал по причине болезни. Его доклад "Марк Слоним в воспоминаниях современников" прочитала А.М.Кузнецова. Логичным продолжением был доклад Т.А. Горьковой "К 120-летию Марка Слонима". Далее литературовед из Израиля Лина Кертман выступила с докладом "Роман А.И.Цветаевой "Amor": глубины подтекстов".

Лина Кертман (Израиль) с докладом о романе Анастасии Цветаевой "Amor"

Н.О.Осипова, как обычно, нашла неожиданные стороны поэзии Серебряного века, ее доклад назывался "Канатоходцы Серебряного Века", и мы вдруг поняли, что этот образ – канатоходца (точнее – плясуна на проволоке) и в самом деле часто встречается у многих поэтов.

Последний доклад сделала О.А. Ростова, она назвала его даже не докладом, а сообщением о новой находке – в дневнике Веры Зайцевой 20 ноября 1937 года упомянуто о неприятностях в семье дочери Натальи. Поиски привели к тому, что было найдено письмо Натальи с подробностями об этих неприятностях – оказалось, что на службу ее мужа пришло письмо, где он обвинялся в связях с «Союзом возвращения» и, в частности, с Сергеем Эфроном и убийством И. Рейсса.

На следующий день заседание вела А. Глушенкова, научный сотрудник Болшевского дома-музея. Конечно, первой дали слово Ольге Трухачевой, младшей внучке А.И. Цветаевой, приехавщей в Болшево с сыном Андреем и внуком Денисом. Ольга Андреевна показала слайд-фильм «К 120-летию А.И.Цветаевой», а потом отвечала на вопросы собравшихся, рассказывала о бабушке, дарила музею подарки: иконы Анастасии Ивановны, любимую картину с изображением кота и даже … туфли. О. Трухачёва рассказала о недавней поездке в Павлодар, где в январе 2013 года в Славянском центре был открыт музей А.И. Цветаевой, поделилась павлодарскими впечатлениями и открытиями.

После очень эмоциональной части заседания начались доклады. А.С.Балакин, главный хранитель Болшевского музея, рассказал о хранящихся и вновь поступивших в фонды открытках Марины Цветаевой. Поэт из Болшева Анатолий Пережогин прочел свои сонеты, навеянные стихами Марины Цветаевой. Москвич Борис Мансуров поделился впечатлениями о своей поездке в Париж и о местах, связанных там с именем Марины Цветаевой. Как всегда, о новинках литературы, связанных с «цветаевской» темой, рассказала сотрудница московского Дома-музея Марины Цветаевой Л.М. Шейн. Завершением Чтений стала презентация новой книги Л. Кертман «Воздух трагедии» - о всех членах семьи Цветаевых. (Экземпляр этой книги с дарственной надписью автора приедет в павлодарский музей А.И. Цветаевой!).

Научный сотрудник музея Ирина Шкурлатовская прочитала несколько стихотворений Марины Цветаевой. На этом рабочая часть Чтений закончилась.

Ирина Шкурлатовская читает стихи. Справа - Ольга Трухачёва

Неформальное общение продолжилось в столовой, где подняли бокалы, вспоминая Анастасию Ивановну Цветаеву, чье 120-летие собрались отметить. Конечно, звучало много хороших слов и даже новостей: все узнали, что издательство «Книга по требованию» готовит к изданию 6-томник произведений А.И.Цветаевой.

Фото автора.

Костёр в Новосибирске

- Сен292014

- Просмотры(1771)

28 сентября состоялся третий Цветаевский костер в Новосибирске "Путь комет - поэта путь".

Сообщает куратор культурного центра Дом Цветаевой Новосибирской областной научной библиотеки, зав. сектором массовой работы НГОНБ Лариса Леонидовна Гельшерт:

«Была чудесная погода, душевная атмосфера! Новосибирцы спешили к огню, чтобы пообщаться и душевно погреться у этого костра. Высоко к небу полетели искры, веселые язычки пламени дарили желанное тепло. Стихам и эмоциям, казалось, не будет конца.

Сбылось пророчество Марины:

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед!

Мы зачитали ваше приветствие из Павлодара. На костре присутствовала Бернякович Татьяна Викторовна, директор Купинского краеведческого музея, она передала от Вас привет!».(Т.В. Бернякович приезжала на наш десятый костёр).

Эстафета Цветаевских костров продолжается!

Свеча памяти

- Сен282014

- Просмотры(2608)

27 сентября, в день рождения Анастасии Ивановны Цветаевой, в гостеприимном офисе Славянского центра собрались активисты и помощники музея писательницы, чтобы отметить её 120-летие. Четыре дня (21-24 сентября) в Павлодаре проходили большие массовые мероприятия с участием внучки Анастасии Ивановны – Ольги Андреевны Трухачёвой, а именно этот день мы отметили «по-семейному». Началась встреча с прекрасной музыки. «Элегию» памяти А.И. Цветаевой написала замечательный композитор Елена Малышко-Березовская (Украина). Мы познакомились с ней в Феодосии, где 18-23 августа этого года проходил третий Международный Цветаевский музыкально-поэтический фестиваль. На его открытии в Доме офицеров флота и прозвучала эта «Элегия» в исполнении автора. А в феодосийском музее Марины и Анастасии Цветаевых в один из дней фестиваля прошёл творческий вечер Е. Малышко-Березовской «Листая прошлого страницы…». Елена Евгеньевна не только композитор, она создатель Старобелоусского исторического комплекса - музея в родовом доме своей прабабушки; она предводитель дворянства Черниговской области. И просто очаровательная женщина!

Вот таким музыкальным приветом с Украины мы открыли вечер памяти Анастасии Ивановны. Щемящая, очень светлая и красивая мелодия словно говорила о её жизни – такой долгой, трудной и такой прекрасной!

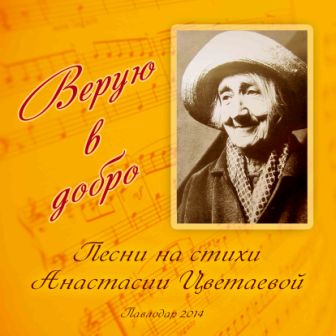

Те, кто не были в музее на презентации подарков, привезённых в Павлодар Ольгой Трухачёвой, познакомились с этими новыми уникальными экспонатами. Гуляра Шамилевна Чистякова представила книгу песен на стихи А.И. Цветаевой "Верую в добро", изданную Славянским центром; рассказала о её создании.

Мы зажгли свечу памяти, и за чашкой чая с яблочным пирогом вспоминали Анастасию Ивановну и приезд её внучки в Павлодар, говорили о планах работы Цветаевского музея.

А Ольга Трухачёва прислала нам по Интернету фотографию своей свечи памяти, которую она зажгла в Москве утром 27 сентября…

Итоги конкурса сказок

- Сен272014

- Просмотры(2532)

По просьбе участников детского литературного конкурса «Три воздушных шарика», проведённого Славянским центром, музеем А. И. Цветаевой и детской страничкой «Домовёнок» газеты «Звезда Прииртышья», сообщаем его итоги:

Детский литературный конкурс «Три воздушных шарика» был объявлен к 120-летию замечательной русской писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой, чья жизнь долгие годы была связана с Павлодаром.

На конкурс поступило 104 работы от детей от 6 до 14 лет из разных городов и стран: Казахстана, России, Беларуси. Нелегко было выбрать лучших! Жюри решило разделить присланные работы по возрастным категориям – до 10 лет и до 14 лет. Действительно, трудно сравнивать сказку, которую придумал дошкольник, с той, которую написал восьмиклассник!

Но и тут начались споры, какая же сказка лучше! И мы решили, что будем присуждать по два места: два первых, два вторых, а третьих даже три!

А все сказки, присланные на конкурс, как и было обещано, войдут в книжку сказок «Три воздушных шарика»!

Итак, победители:

Младшая группа

1 место:

Александрина ПРОКОФЬЕВА, 9 лет, Пермский край, Нытвенский район, пос. Уральский.

Кирилл ЖУРАВЛЁВ, г. Павлодар, СШ № 4, 2 класс.

2 место:

Филипп ГУСЬКОВ, 6 лет, г. Красноярск, д/сад № 207.

Настя МЕДВЕДЕВА, Республика Марий Эл, г. Волжск, СШ № 6, 2 класс.

3 место:

Люба НОВОСЁЛОВА, Свердловская область, г. Серов, СШ № 11.

Кирилл ПАВЛОВ, 7 лет, г. Казань, СШ № 144.

Аделина НУРИАЗДАНОВА, 9 лет, г. Ульяновск, гимназия №34.

Старшая группа:

1 место:

Дарьяна КОЛОСОВСКАЯ, 13 лет, Беларусь, г. Могилёв, СШ № 41.

Софья МИХАЛЁВА, 13 лет, Архангельская область, г. Вельск.

2 место:

Анжела МАШКИНА, Свердловская область, г. Карпинск, поселок Сосновка, СШ № 24, 8 класс.

Олег ФРАЙТАК, 11 лет, Ростовская область, Азовский район, хутор Марков.

3 место:

Данеля УРАЗОВА, г. Павлодар, СШ № 22, 5 класс.

Гульназ ХАННАНОВА, 14 лет, г. Набережные Челны,гимназия № 29.

Екатерина АНОСОВА, 12 лет, Омская область, р.п. Черлак, Черлакская гимназия.

Специальными призами награждаются Софья МОИСЕЕВА (Казань, СШ № 144,) и Дияна ОРАЗАЕВА (Павлодар, СШ № 36) – за стихотворные произведения, представленные на конкурс.

Благодарственные письма за активное участие их учеников в конкурсе получат:

Горскина Александра Александровна, классный руководитель 5 "б" класса МБОУ «Лянторская СОШ №3", гор.пос. Лянтор ХМАО-Югра, Тюменская область.

Захватова Надежда Леонидовна, классный руководитель 1 «В» класса, Казань, МБОУ «Школа № 144».

Куценко Людмила Александровна, библиотекарь СШ № 36, г. Павлодар.

Трушина Вера Александровна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 7-1 класса, БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63», г. Омск.

Чиркова Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы. Филиал МБОУ СОШ с.Талицкий Чамлык в с. Паршиновка Добринского муниципального района Липецкой области.

Поздравляем победителей!

В городе детства...

- Сен272014

- Просмотры(2347)

Ещё несколько фотографий внучки А.И. Цветаевой Ольги Андреевны Трухачёвой. В городе детства... 21-24 сентября 2014 г., Павлодар.

Львы в Ленпарке всё те же...

Улица К.Маркса, 262. Сейчас этот домик за высоким забором... Здесь она родилась, здесь жила Анастасия Ивановна Цветаева.

В кругу друзей

Гуляя по старому городу, встретили актрису Халиму Хазиеву (крайняя справа)

У Благовещенского Храма.

Фото А. Пархоменко, Т. Корешковой, О. Григорьевой.

Дары музею, дары памяти

- Сен272014

- Просмотры(2252)

Внучка А.И. Цветаевой Ольга Андреевна Трухачёва побывала и в нашем уникальном павлодарском музее – Доме Шафера (но об этом отдельный рассказ!).

А в один из дней пребывания Ольги Андреевны в Павлодаре в музее А.И. Цветаевой состоялась торжественная передача подарков.

О. Трухачёва, Г. Зеленин, О. Григорьева. Фото Ирины Ковалёвой

И до этого много раз Ольга Андреевна пересылала в музей своей бабушки книги, материалы, фотографии, личные вещи писательницы. А в этот приезд дары были просто бесценны. В 210-ом офисе Дома дружбы собрались активисты музея, представители СМИ, старожилы города, одноклассницы Ольги и её старшей сестры Риты.

Сейсембай Калижанович Жетпысбаев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, вручил московской гостье благодарственное письмо Акима нашей области Каната Бозумбаева: «За активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного, исторического наследия русского народа, достойный вклад в укрепление мира, единства, дружбы между народами Казахстана и России. Уверен, что Вы и дальше будете развивать культурные связи на благо процветания Казахстана и России», - говорится в письме.

Ольга Андреевна не просто дарила экспонаты, но рассказывала о каждом предмете, и перед слушателями оживали страницы жизни и творчества А.И. Цветаевой… Фонды музея пополнились уникальными экспонатами. Это, к примеру, четыре иконки, рамки которых сделаны самой Анастасией Ивановной; машинопись двух писем Бориса Пастернака, адресованных в Павлодар; записная книжка А. Цветаевой; шкатулка «бабушки Аси» с сохранившимися там пуговицами; очки, ложки, пластинки и другие вещи писательницы. О. Трухачёва передала 34 фотоснимка (оригиналы), причём, 11 из них – с пометками и надписями самой А. Цветаевой. Словом, той коллекции, которую имеет сейчас павлодарский Цветаевский музей, могут позавидовать многие музеи… Некоторые открытки и письма, подаренные павлодарцам, потребуют поисковой работы, например, письмо на бланке павлодарского тракторного завода от членов клуба книголюбов «Точка зрения». (Книголюбы, откликнетесь!!!)

Если до приезда цветаевской внучки фонд музея насчитывал 1219 единиц хранения, то сейчас он увеличился на 104 экспоната!

Трогательную запись оставила Ольга Андреевна в книге отзывов: «Слов нет, только чувства. Чувства переполняют, трепещутся и сверкают. Вы первый в мире музей нашей бабушки. Буду помогать от всей души, всегда с благодарностью! Так держать! Ольга Трухачёва».

Старшая сестра Анастасии Ивановны, великий русский поэт Марина Цветаева писала в своей записной книжке:

«Я требую, чтобы меня сейчас любили, как будут любить через сто лет! И самое обидное, что я ведь знаю, как меня будут любить через сто лет!

Вы — через 100 лет! — любите и моего Сережу, и мою Асю, и мою Алю…

Вы — через 100 лет! — почему я никогда не узнаю, какие у вас глаза?»...

Дорогие Марина и Ася, вот наши глаза, вот наши сердца и души. Мы вас любим!

Незабываемые встречи

- Сен262014

- Просмотры(3068)

Ольга Трухачёва в павлодарском музее своей бабушки

Очень насыщенной была программа пребывания О.А. Трухачёвой в Павлодаре. Она встречалась с будущими педагогами. В павлодарском педагогическом училище Ольга Андреевна училась в 1972-74 годах. В музее педколледжа она увидела фотографии своих учителей, однокурсниц, а кое с кем встретилась и «вживую»: Роза Шамильевна Мурзалимова преподавала Ольге химию и биологию, и трогательна была эта встреча через 40 лет педагога и бывшей студентки! В актовом зале колледжа О.А. Трухачёва показала слайд-фильм, посвящённый 120-летию А. Цветаевой.

В музее педагогического колледжа

Студентки под руководством педагога Е.Б. Степаненко подготовили поэтическую композицию. Эти будущие педагоги активно участвуют в мероприятиях Цветаевского музея, в читательских конференциях, Цветаевских кострах и, конечно, встреча с представительницей славного Цветаевского рода произвела на них большое впечатление и будет новым стимулом для научных изысканий. Такую же слайд программу Ольга Андреевна представила и на встрече в Павлодарском Государственном педагогическом институте. Будущие филологи-русисты узнали много неизвестных фактов о жизни Цветаевых, наслаждались прекрасным русским языком цветаевской внучки, поражались её памяти, хранящей мельчайшие детали и оттенки прошлого. Ольга Андреевна – прекрасный рассказчик, и в этом убедились все, кто побывал на её павлодарских встречах! Библиотекам педколледжа и пединстиута О. Трухачёва подарила книги А.И. Цветаевой, вышедшие в Москве к юбилею писательницы.

Подарки библиотеке педагогического института

А в большом зале Дома дружбы 23 сентября с О. Трухачёвой встретились все желающие павлодарцы, и их было так много, что организаторам пришлось заносить в зал дополнительные стулья! Ольга Андреевна рассказывала о бабушке и своей семье, барды и поэты приветствовали её концертными номерами.

Зал полон!

А ещё в музее А.И. Цветаевой с О. Трухачёвой встретились руководители отделов культуры и языков городов и районов Павлодарской области. А в офисе Славянского центра активисты и помощники музея посмотрели ещё один уникальный творческий проект О. Трухачёвой – слайд-фильм об отце Андрее Борисовиче Трухачёве, удивительном, творческом человеке, чья судьба была изломана репрессиями…

Слайд-фильм об отце

(Продолжение следует...)

Десятый, юбилейный!

- Сен262014

- Просмотры(3962)

Цветаевский костёр

Когда в сентябре 2005 года мы с Татьяной Сергеевной Корешковой (в то время главным хранителем музея им. Бухар жырау, а сейчас директором Дома-музея Шафера) затеяли провести поэтический праздник – Цветаевский костёр, у нас были большие сомнения, откликнутся ли павлодарцы, станут ли эти осенние встречи традицией? Но и на первый костёр, который прошёл у домика по улице К. Маркса (где жила А.И. Цветаева и семья её сына А.Б. Трухачёва) пришло немало любителей поэзии.

Но, конечно, столько павлодарцев и гостей города, сколько было в Ленпарке 21 сентября на 10-ом юбилейном павлодарском Цветаевском костре, не было ни на одном из предыдущих! Благодаря мощной поддержке Славянского центра костёр горит с новой силой!!!

Так совпало, что именно 10-й костёр пришёлся на год 120-летнего юбилея писательницы, который широко отмечается в этом году литературной общественность и всеми девятью Цветаевскими музеями (кстати, наш, павлодарский, стал 10-м музеем!). По традиции всем пришедшим на праздник раздавались эмблемы костра, их было отпечатано 200 штук (за что отдельное спасибо И. Гребенникову и М. Косинову). И этого количества не хватило!

В первом ряду: К. Кузьминская, Т. Корешкова, Е. Бережная, Г. Чистякова

Приезд младшей внучки А.И. Цветаевой Ольги Андреевны Трухачёвой придал Цветаевскому празднику особый настрой. Ольга Андреевна родилась и выросла в нашем городе. До отъезда семьи в Москву училась в школе № 7 и педагогическом училище. Сейчас успешно занимается бизнесом и ведёт большую работу по пропаганде и сохранению творческого наследия бабушки – участвует в Цветаевских конференциях, помогает Цветаевским музеям, в том числе, конечно, и нашему. На празднике она представила лишь часть даров для музея – оригиналы фотографий, на которых её старшая сестра Рита и бабушка в этом самом Ленпарке. На одном из снимков Рита с вышивкой. И вот эту вышивку, которой уже больше полувека, Ольга Андреевна тоже подарила павлодарскому музею (об остальных подарках чуть позже). О.А. Трухачёва была очень тронута, когда Александр Витальевич Бабенко - руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма акимата Павлодарской области вручил ей благодарственное письмо.

Ольга Трухачёва с памятной статуэткой 10-го павлодарского Цветаевского костра

Десятый павлодарский Цветаевский костёр зажгли Ольга Андреевна Трухачёва, её сводный брат Г.В. Зеленин (Геннадий Васильевич живёт в Павлодаре) и руководитель Славянского центра Татьяна Ивановна Кузина. А Людмила Бевз и Константин Симонов открыли концертную программу традиционной песней «Маринин костёр».

Десятый костёр горит!

В адрес юбилейного костра в Павлодар пришли приветствия из других Цветаевских музеев и от частных лиц: из Москвы, Феодосии, Александрова, Казани, Елабуги, Новосибирска, от организаторов Цветаевских костров: из Германии – от Лилии Фогельзанг, из Америки – от Юлия Зыслина.

Ведущие - Т. Кузина и О. Григорьева

Как всегда, на костре было много стихов и песен. Особенно радует, когда выступают дети, молодёжь. Это юные артисты театра «Скворечник» под руководством замечательной павлодарской актрисы Халимы Хазиевой, ученики 9-й павлодарской школы, студенты педагогического колледжа им. Б. Ахметова.

В год 120-летия со дня рождения А.И. Цветаевой клуб авторской песни «Серебряные струны» Славянского культурного центра Ассамблеи народа Казахстана и павлодарские композиторы под руководством Г.Ш. Чистяковой подготовили сборник песен на стихи Анастасии Цветаевой «Верую в добро».

Гуляра Шамилевна давала уроки музыки Оле Трухачёвой и долгие годы дружила, переписывалась с её бабушкой. Она представила это подарочное нотное издание, которое выпустил Славянский центр (прекрасно издано в полиграфическом центре Александра Пархоменко).

Замечательная павлодарская певица Светлана Немолочнова исполнила одну из песен из этого сборника – «Молитва». Кстати, в начале сентября Светлана исполняла песни павлодарских композиторов и на своём большом сольном концерте в городе Елабуге (Татарстан), где проходили 7-е Международные Цветаевские чтения. Туда ездила большая павлодарская делегация: Т.И. Кузина, Т.С. Корешкова, Светлана Немолочнова, поэт Елена Игнатовская и автор этих строк (о поездке читайте в блоге Е. Игнатовской). В Елабуге мы представляли ещё два павлодарских проекта: сборник стихов, посвящённых А.И. Цветаевой - «Связующая век и миг» - и диск «Былинка», выпущенный Домом-музеем Шафера. О них тоже говорилось на Цветаевском костре.

Поёт Светлана Немолочнова

Свои стихи, посвящённые Цветаевым, представили павлодарские поэты Наталья Щепко и Игорь Неустроев; стихотворения Марины Цветаевой читали Халима Хазиева и Нина Мазина; любимый романс Анастасии Ивановны «Гори, гори, моя звезда» спела любимая павлодарцами Клавдия Кузьминская; барды Марина Каримова и Мейраз Таттыбаев исполнили свои песни на стихи А. Цветаевой. Из Новосибирской области приехала на праздник поэтесса Татьяна Бернякович. Она тоже подарила павлодарцам свои поэтические строки. В общем, концертная программа костра была разнообразной и насыщенной.

Анастасия Ивановна писала не только романы, но и сказки. К сожалению, большинство из них были утрачены после её ареста в 1937 году. Среди пропавших сказок была одна про воздушные шары. Эта сказка А. Цветаевой очень нравилась Борису Пастернаку. Детская страница «Домовёнок» газеты «Звезда Прииртышья» совместно с музеем А. Цветаевой и Славянским центром накануне 120-летия писательницы объявили конкурс среди юных читателей и предложили им сочинить свою сказку «Три воздушных шарика» .

О конкурсе и его итогах рассказала поэт, активный автор страницы «Домовёнок» и член жюри конкурса Елена Игнатовская. На конкурс пришло более ста работ из разных уголков Казахстана, России и Беларуси! А павлодарским участникам и призёрам были вручены не только подарки от Славянского центра, но и воздушные шарики. И вот на счёт «раз-два-три» в небо взмыли десять красных воздушных шаров – в честь десятого павлодарского Цветаевского костра!

Фотографии Александра ПАРХОМЕНКО.

(Продолжение следует...)

День четвёртый – Взятие Казани

- Сен252014

- Просмотры(3268)

День четвёртый…

Хоть и соскучилась я тогда по дому, но не хочу начинать свой рассказ о четвёртом дне путешествия с типичной фразы: «Наконец-то настал день отъезда…» Всё в этой поездке было уникально, и уезжать вовсе не хотелось. Мы бы с радостью ещё погостили в Елабуге, но ничего не поделаешь – судьба! Или не судьба? Как трудно определиться с выбором, но суть от этого не меняется!

Нашего полку… убыло: Татьяна Ивановна Кузина, надев парадный костюм и погоны генерала Славянского центра, отправилась покорять Москву. Ранним утром я проводила её до машины, крепко обняла, смахнув скупую солдатскую слезу. Она обещала мне слать полевые письма по Интернету, может быть, даже приказы, но самое главное – вернуться с победой. Машина степенно проехала мимо меня. Я встала по стойке «смирно», хотела отдать честь, но вспомнив, что шапка осталась в Павлодаре, просто помахала на прощанье рукой. «Кутузов души моей!» - с нежностью подумала я о Татьяне Ивановне.

Расставаться с александровцами тоже было мучительно больно. Мы настолько прикипели друг к другу, особенно Ольга Николаевна Григорьева, что прощальную сцену решили перенести в Казань. К счастью для всех, наши поезда между собой договорились забрать нас в Казани, подарив нам ещё несколько часов общения.

И вот она – Казань многовековая, столица Казанского ханства, в 1552 году покорённая Иваном Грозным! Вот она – Казань современная, неофициально именуемая «столицей всех татар мира», город, в котором в 2013 году с блеском была проведена XXVII Всемирная летняя Универсиада! Нам повезло: у нас был персональный гид из Казани – подруга Калашниковой Эльвиры Борисовны, Волкова Любовь Васильевна, которая с радостью согласилась поводить нас по городу. И мы, памятуя времена падения Казанского ханства, в первую очередь, отправились завоёвывать Казанский Кремль.

Красавчик-Кремль меня поразил своей белокаменным величием. «Падающая» башня Сююмбике, как истинная восточная девушка, почтительно склонилась в поклоне, приветствуя своих гостей. Существует несколько легенд, объясняющих происхождение башни. Одну из них по дороге к Кремлю мне поведала Ольга Николаевна: башня была построена после взятия Казани Иваном Грозным по условию царицы Сююмбике, которую царь захотел взять в жёны. Строительство длилось семь дней – ровно столько, сколько ярусов у башни. Конец этой истории печален: царица сбросилась с седьмого этажа башни. А башня стоит до сих пор и радует своей грациозностью гостей и жителей татарской столицы.

Пройдя на территорию Кремля через арку Спасской башни, мы неожиданно оказались на празднике, вернее, фестивале духовых оркестров МВД России «Фанфары Казани».

Мы прошагали следом за юными музыкантами прямо до мечети Кул Шариф, которая была построена на территории Кремля в 2005 году. Не зайти в мечеть я не могла, красота её строений просто завораживала. Внутреннее убранство, особенно люстра, окончательно меня убедили, что это самая красивая мечеть, которую я когда-либо в своей жизни видела.

Покинув территорию Кремля, наша дружная компания двинулась по направлению к Казанскому университету, в котором учился В.И. Ленин. Для кого-то это всего лишь исторический факт, для меня же, человека, выросшего на идеалах социализма, это страничка из детства. По дороге к дедушке Ленину к нам присоединилась подруга Ольги Николаевны из пригородного Зеленодольска – Марина Балякина. В отличие от Ольги Николаевны и Марины, я не стала кидаться в объятия к памятнику Владимиру Ильичу, хоть и была безмерно рада встрече, а попросила Светлану щёлкнуть нас на память. И мы, практически близнецы-братья советской эпохи, связанные одним корнем в имени (ЛЕН-ин и ЛЕН-а), скованные одной цепью прошлого, очень даже неплохо получились на этой исторической фотографии!

А дальше… дальше была прогулка по Казанскому Арбату – улице Баумана. Здесь мы купили сувениры, послушали концерт каких-то заморских музыкантов, проведали Казанского кота. Он не мяукал и не тёрся у наших ног, он нас ждал, лениво развалившись в шатре, и это не реальный кот, а памятник всем котам, взятым Елизаветой Петровной для ловли мышей в Зимнем дворце. Никто не может равнодушно пройти мимо этого лежебоки, все норовят погладить его по брюшку и сфотографироваться рядом.

Много историй хранит древняя столица, но в тот день мы искали сказку, вернее, «Сказку» - кафе, которое в одну из своих поездок в Казань заприметила Марина Балякина. В гостях у сказки нам предложили отведать национальные татарские блюда и выпить по чашечке кофе. Эрнестина Михайловна Длинных, вспомнив детство, решила побаловать себя мороженым. Я долго разглядывала витрину и выбрала угощение с чудным названием «губадия». К сожалению, в вопросах гастрономии у меня напрочь отсутствует поэтическое восприятие, поэтому я назвала бы это блюдо проще – пирог из слоёного теста с начинкой, но соглашусь, вкусовые качества блюда очень даже срифмовались с его сказочными названием.

Приученные к музеям в Елабуге, все участники прогулки по Казани ближе к вечеру стали ощущать острую нехватку музеев в нашей культурной программе, и, поскольку музей Константина Васильева ещё на вокзале был у всех на устах, то за свежим глотком информации мы отправились именно туда. В холле экскурсовод долго на нас ворчала из-за того, что мы пришли поздно, и музей скоро закрывается, и даже запретила фотографировать. Но потом сжалилась и повела весь выводок цветаедов по выставочным залам музея.

Об этом удивительном художнике я узнала впервые, хотя его картины видела и раньше, восторгаясь их исконно русским духом. Больше всего, конечно же, я простояла возле портрета любимого Фёдора Михайловича Достоевского. Вспомнилось, как я впервые читала его «Преступление и наказание», потом мелькнули в памяти фрагменты из фильма «Достоевский», ну и, конечно же, совсем свежие воспоминания о триумфальных «Бесах» Владимира Хотиненко.

И вот настал миг расставания с милыми александровцами. У меня было ощущение, что я знаю их уже целых сто лет. Прощаясь, каждый из нас был уверен, что в сто первом году нашего знакомства обязательно будет новое цветаевское мероприятие, которое в очередной раз соединит наши жизненные дороги. Доброй дороги вам, Эльвира Борисовна и Эрнестина Михайловна! До встречи!

Осиротевшие мы брели по вечерней Казани. Нам нужно было ещё навестить Шаляпина и довести до метро Марину Балякину. Шаляпин нас заждался, мы это поняли по его позе, выражавшей явное нетерпение. «Здесь мы, Фёдор Иванович! Простите за опоздание!» - закричали мы ему издали, а когда подошли, поклонились ему в ноги в знак признания его великого таланта.

А вот и метро! Мы довезли Марину Балякину до нужной ей станции и отправились на вокзал. Экскурсия по Казани была завершена. Много интересного подарила нам эта прогулка, много сил отняла. В заключение своего повествования хочу сказать, что мы еле дождались нашего поезда, который должен был уйти в 2 часа ночи. Размышляя о прошедшем дне, понимаю, что трудно подвести черту и решить, кто кого взял: мы Казань или она нас. А в подтверждение моих слов публикую снимок нашего папарацци – Ольги Николаевны Григорьевой. Наверное, всё-таки мы победители, потому что спим богатырским сном после тяжёлой битвы, а снится нам непременно любимый дом и дорогие сердцу люди.

Прощай, Елабуга! Прощай, Казань! Уезжаем в Павлодар, довольные и счастливые, увозя с собой огромные сумки с подарками, знакомствами и необыкновенными впечатлениями! И верится мне, что мы скоро обязательно встретимся!

Елена Игнатовская

День третий – Чудесное превращение

- Сен252014

- Просмотры(2712)

День третий…

Встала не просто рано, а необычайно рано. Как ни странно, после убойных двух дней чтений ни капли усталости, ясность мысли и бодрость духа. Собралась, полистала книги, ознакомилась с программой мероприятий на предстоящий день, а в голове всё это время крутилась фраза: «Мы бодры и наготове…» Что-то знакомое… Откуда это? Ах, да, Марина Цветаева! Только у неё вместо «бодры» – «быстры». Надо же, уже цитирую её и даже адаптирую под себя… Посмотрела в зеркало: как обычно улыбка до ушей, но взгляд какой-то странный. «Оцветаеваюсь!» - осенило меня. – «Ура, наконец-то!» - и ринулась вниз по лестнице, где меня ждали другие павлодарские цветаеды с такими же горящими глазами. Они вчера, видимо, тоже рябины у Литературного музея переели.

Программа обещала много интересных докладов, но послушать всех докладчиков не удалось, нашу делегацию пригласили принять участие в Круглом столе, тема которого звучала внушительно: «Вопросы музеефикации, реэкспозиции, создания новых экспозиций в музеях, посвящённых Марине Цветаевой и её семье». За столом зала Учёного совета университета собрались представители всех цветаевских музеев, чтобы за чашечкой чая поделиться опытом, обсудить наболевшие вопросы.

Сначала своё приветственное слово сказала Руденко Гульзада Ракиповна, затем она передала эстафетную палочку Трухачёвой Ольге Андреевне. О чём говорили? Да о чём могут говорить цветаеды-музейщики, конечно же, о своём любимом: об экспонатах да выставках, ну, и количестве посетителей тоже, а ещё о проблемах, которых, как оказалось, немало. Самый важный этап 2,5-часовой музейной эстафеты достался специалисту по длинным дистанциям, директору московского музея – Эсфирь Соломоновне Красовской. Ещё в автобусе мы узнали, что Эсфирь Соломоновна очень волновалась перед стартом и, как истинный профессионал, полночи тренировалась, вернее, репетировала свою речь, и не зря: в своём докладе она наглядно продемонстрировала сборной команде музейщиков весь свой опыт, основательность, выносливость, умение довести начатое дело до конца, а также талант оратора. После неё другим докладчикам выступать было сложно, но они не подкачали, мобилизовали все свои таланты и представили доклады ярко, наглядно и как умелые спринтеры – кратко, финишировав под громкие аплодисменты группы поддержки. Представители многих музеев на конференции присутствовали впервые, поэтому главный тренер – Гульзада Ракиповна – уделила им особое внимание. Она, кстати, была и генератором пунктов итоговой резолюции Круглого стола. Усень-Ивановскому музею нужно здание? Пожалуйста, выбьем! Александровцам – дополнительные средства на ремонт? Найдём! Павлодарцам – помощь в организации выкупа дома, где жила Анастасия Цветаева? Поможем! Ну, просто Золотая рыбка, а не Гульзада Ракиповна!

После обеда гостей конференции взяли в оборот студенты. Они водили нас по лабиринтам университетской территории из одного музея в другой, а их в университете три! В музее елабужского купечества нам рассказывали о знаменитых династиях Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых, Черновых. Из рассказа экскурсовода выяснилось, что здание музея, также как и университетское, было построено уже известной нам благотворительницей Глафирой Федоровной Стахеевой.

При входе в музей посетитель сразу же попадает в лавку купца, где представлены товары, которыми торговали в XIX веке. Прогулявшись по залам, мы полюбовались подлинными предметами быта: швейной машинкой «Зингер» XIX века, туалетным столиком, венскими стульями из коллекции повара Стахеевых, посудой, бельём с вышивкой.

Будучи неравнодушной к журналистике, я долго не могла отойти от газеты «Казанский телеграфъ» 1905 года выпуска, а Ольгу Николаевну Григорьеву настолько впечатлила фисгармония, что она обратилась к Татьяне Ивановне Кузиной с просьбой что-нибудь сыграть. Гости музея были в восторге от того, с каким энтузиазмом и одухотворённостью исполнила Татьяна Ивановна музыкальный фрагмент из Баха, и, думается мне, что на следующих чтениях концерт для участников конференции будет давать уже Татьяна Ивановна.

Экскурсия по музею археологии и истории Татарстана и музею истории института промелькнула для меня как один миг. Я даже не помню деталей рассказа, в памяти только экспонаты. Говорили что-то про женское училище и даже демонстрировали парадную форму ученицы. Я сфотографировала Татьяну Сергеевну возле экспоната, мысленно примеряя на неё наряд и отмечая про себя, что он очень ей к лицу. И стоит Татьяна Сергеевна в моей фантазии в этом праздничном наряде счастливая, будто только что пятёрку получила. Вот бы ещё древние украшения из музея археологии ей примерить, тогда вообще глаз не отвести! Хотя, нет, вряд ли ученицам это было позволено, так что даже в моих мечтах пусть они лучше за стеклом побудут.

А потом снова доклады, доклады, доклады… И хоть все они очень важные, и цветаедческая совесть мучила каждого из нас, но так хотелось сбежать с лекции, ну прямо как в студенческие годы! За окном – Елабуга, по которой у нас так и не было возможности прогуляться. Она так манила нас своей 1000-летней красотой, так звала. Уходили мы маленькими группками, шифруясь от организаторов и лекторов – неловко, они всё-таки старались… Пешая группа в составе Ольги Николаевны Григорьевой, Калашниковой Эльвиры Борисовны и Длинных Эрнестины Михайловны отправилась направо вдоль университета. Татьяна Сергеевна Корешкова скрылась в неизвестном направлении в поисках почты. Татьяна Ивановна Кузина и я слегка задержались: прикрывали уходящих в читальном зале университета, вооружившись Интернетом. За всех пришлось отдуваться Светлане Немолочновой, которая в юности, видимо, была дисциплинированной студенткой: она решила прослушать все лекции текущего дня до конца, погрузившись в Цветаеву основательно. И поскольку пути передвижения первых двух групп мне неизвестны, могу поделиться только нашим маршрутом. А был он на удивление прост: огромный самовар, мимо которого мы проезжали все три дня, но который нам никак не удавалось рассмотреть из окон автобуса, манил нас неведомой силой. И мы, экономя драгоценное время, которого до церемонии закрытия чтений оставалось так мало, оседлали проезжавшего мимо железного коня на колёсах и всё-таки запечатлели себя на историческом фото!

На церемонии закрытия подвели итоги чтений: долго хвалили сначала организаторов, потом докладчиков, в итоге были вручены благодарственные письма, цветы. На долю нашей делегации выпало два благодарственных письма: Светлане – за незабываемый концерт, и Татьяне Ивановне – за всё хорошее и всех нас хороших – кому, если не ей, она – наш руководитель! В зале царила атмосфера всеобщего счастья, которая вскоре сменилась на лирическую: настало время очередного «Поэтического часа».

Признаюсь честно: все три дня я с волнением ждала этой минуты, потому как мне нужно было предстать перед публикой уже не в образе компьютерщика или фотографа, а блеснуть своими литературными талантами. Два дня подряд мы обсуждали с коллегами, что же такого мне прочитать, чтобы вписаться в строгую канву мероприятия. «Драка» или «Двойка», конечно, классно, но не в этом обществе, пропитанном высокой поэзией Марины Цветаевой. И поскольку «Улыбка» уже была прочитана мною в ресторане, то лучшего стихотворения, чем «Я не пишу стихов про грусть», было не найти. Так и порешили. Но когда подошло время выйти на сцену, я изменила своё решение, осмелившись прочитать ещё и «Каникулы» - очень хотелось разрядить слишком уж напряжённо-официальную обстановку в зрительном зале. Мои ожидания оправдались, и, когда я произнесла финальные строки, раздался шквал аплодисментов, а на меня смотрели уже не строгие лица взрослых людей, а улыбающиеся лица бывших мальчишек и девчонок. У меня дрожали ноги, я еле спустилась со сцены, но была необычайно счастлива.

Апогеем праздника стал концерт симфонического оркестра Игоря Лермана, который подарил участникам конференции незабываемые минуты общения с прекрасной музыкой. Каждый раз, наблюдая за работой дирижёра, я удивляюсь, как ему одному, из нескольких музыкальных инструментов, который каждый сам по себе индивидуальность с непростым характером, удаётся создать что-то такое единое, гармоничное, дарящее слушателям радость, волнение, наслаждение. Наверное, есть какие-то особенные секреты, которые нам, обычным людям, непонятны.

Ну, вот и всё, VII Международные Цветаевские чтения закрыты, в кафе университета «Сытый студент» гостей ждал праздничный ужин, на котором научные сотрудники и профессора Елабужского филиала Казанского Федерального университета предстали перед гостями уже в образе талантливых певцов и музыкантов. И весь зрительный зал с удовольствием подпевал артистам, удивляя своим странным поведением американку Блэсинг Молли Томаси и японку Манами Касимото, которым наверняка трудно было понять, что же происходит в сердце каждого сидящего здесь цветаеда.

Кстати, о цветаедстве… В последний день перед отъездом я купила себе на память цветаевскую атрибутику, которая займёт в моём доме почётное место. А ещё, забегая вперёд, хочу сказать, что по возвращении в Павлодар я написала своё посвящение Марине Цветаевой, так что уже полноправный цветаед. И для этого потребовалась целая жизнь и всего три дня.

М.Ц.

Из смерти твоей я не делала драмы,

Смакуя у камня пророческий стих,

И просто молчала над берегом Камы,

Я тихой была в окруженьи других.

Такой же, как все – неприметной прохожей,

Никто не узнал, не запомнил меня.

Я просто была. Но была рядом всё же!

Четырежды – ночью и три полных дня.

Зачем, почему, для кого – я не знаю!

Так вышло, сложилось, случилось, сбылось.

Я долгие годы ходила по краю

Вдали от тебя, но мы были – не врозь!

Тобой не горю, не живу, не болею,

Но ноги покорно идут за тобой.

Мне стыдно, и я бесконечно жалею,

Что в сердце моём непонятный покой.

Другим ты – сестра, нам родниться – негоже,

Недаром дано одиночество нам.

Я лучше останусь случайной прохожей…

И буду идти за тобой по пятам!

Елена Игнатовская

День второй – Погружение в Цветаеву

- Сен132014

- Просмотры(3233)

День второй...

Перед тем как приступить к описанию событий второго дня конференции, я хочу ввести в свой рассказ один термин, поистине ноу-хау VII Международных Цветаевских чтений, который презентовала в своём докладе Ольга Андреевна Трухачёва, внучка Анастасии Ивановны Цветаевой. Термин был принят на «ура» и сразу же прижился, стал активно использоваться в цветаевском братстве, как в разговорах в кулуарах, так и в выступлениях с трибун. Итак, цвета-ед (с подачи сына Ольги Андреевны Григория) – это тот же самый цветае-вед, но согласитесь, на две буквы короче, намного содержательнее, глубже, да и приятнее сердцу.

Не являясь цветаедом со стажем, но будучи крайне наблюдательной особой, за время поездки в Елабугу я сделала для себя много интересных открытий. Ну, к примеру, что истинного цветаеда видно сразу по следующим признакам:

1. Горящий взгляд, ежеминутная сосредоточенность на своём кумире;

2. Непроизвольное вздрагивание при произнесении слов «Марина Цветаева» и даже просто «Марина»;

3. Любимое дерево – рябина, любимое число – 7, иногда – 3, реже – 32;

4. Склонность к приобретению любых предметов, связанных с объектом обожания;

5. Навязчивая идея проведения отпуска исключительно в тех местах, где когда-либо ступала нога Цветаевых-Эфрон и приближенных к ним людей;

6. Искренняя убеждённость, что Марина Цветаева – равноправный член его собственной семьи;

7. Частое цитирование стихов поэта, а также писем кого-либо из семьи Цветаевых, либо писем, адресованных им.

Оценивая окружавших меня людей, в каждом из них в разной мере я замечала проявление тех или иных признаков цветаедства, но, однозначно, на форуме не было таких, в котором эти признаки не проявлялись бы совсем. Оценить себя в зеркале было сложно: ну, во-первых, слишком строгий подход к себе любимой, а во-вторых, мой юный, даже, можно сказать, детский цветаедческий возраст, рановато. То ли дело Ольга Николаевна Григорьева – цветаед всем цветаедам!

Наиболее ярко все участники конференции блеснули своими цветаедческими талантами во второй день мероприятий. А начался он с торжественной церемонии открытий VII Международных Цветаевских чтений. Вообще стоит отметить, что весь этот день мы провели в стенах Елабужского филиала Казанского Федерального Университета, и хоть не в полной мере вжились в роль студента, но всё-таки вспомнили свои студенческие годы.

Не могу не сказать несколько слов об университете. Его история берёт начало с 1898 года. Именно тогда Глафира Фёдоровна Стахеева, потомственная гражданка города, решила построить в Елабуге Епархиальное женское училище. В 1918 году в здании располагалась учительская семинария, затем педагогические курсы, а в 1953 году учебное заведение получило статус педагогического университета. В 2011 году ВУЗ вошёл в состав Казанского Федерального Университета.

Если говорить о Стахеевых, то стоит отметить, что Елабуга своим развитием обязана именно этой знаменитой династии. И поскольку я уже не помню подробностей рассказа экскурсовода, то решила поступить как истинный студент: заглянуть в Интернет, в любимую всеми Википедию. Цитирую: «В документах переписи населения России царским чиновником в 1904г. записано: «Граждане города славятся благотворительностью. Трудно указать другой уездный город, где бы благотворительность проявлялась в таких широких размерах как в Елабуге. Елабужское купечество, с исстари отличавшееся благотворительностью, строило на свои средства храмы как в городе, так и в других местах империи…». Ради этих целей в городе был создан «Благотворительный граждан И.И. и Д. И. Стахеевых комитет», из которого средства направлялись только на благотворительные цели. В благодарность за добрые дела горожане раз в два года проводят в Елабуге Стахеевские чтения, а у стен университета установлен памятник Дмитрию Ивановичу Стахееву. Я заметила, что к ботинкам у елабужан особое трепетное отношение. Студенты говорят, что и ботинки Дмитрия Ивановича обладают волшебной силой: если потереть рукой носок ботинка, то любой экзамен можно сдать. Не знаю, к какому экзамену в своей жизни готовилась Татьяна Ивановна Кузина, но она страстно желала прикоснуться к ботинку Стахеева, в чём преуспела, встав на цыпочки. Я долго думала «почему» и позже поняла её мотивы: как истинный учитель, пропагандист истории России и мама всех павлодарских абитуриентов, которые собираются поступать в российские ВУЗы, Татьяна Ивановна попросила Дмитрия Ивановича удачи на вступительных экзаменах для своих учеников. Да будет так!

На церемонии открытия прозвучало много приветственных слов, благодарностей, напутствий. Актовый зал был полон зрителей, и отрадно, что среди слушателей было много студентов университета, в которых уже тоже хорошо проявляются признаки цветаедства.

А далее наступила череда вручений самых различных наград, и поэтому в зале царило общее радостное возбуждение. Главной наградой мероприятия стала, конечно же, Литературная премия имени М. Цветаевой. Премия учреждена в 2007 году на 1000-летие Елабуги. За это время ею удостоились не только исследователи-цветаеведы с большой буквы, но и талантливые поэты. В 2008 году премию получила и наша всеми любимая Ольга Николаевна Григорьева за поэтический сборник «Из семи тетрадей». В этом году лауреатами премии стали: Народная артистка РФ А.М. Кузнецова, директор мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в Болшево З.Н. Атрохина, поэт из Нижнего Новгорода Е.Р. Эрастов. Посмертно за сборник «Дневные сны и бдения ночные» был награждён казанский поэт В.С. Мустафин. Премию вручили его вдове – Г.М. Килеевой. Замечательно, что наряду с маститыми цветаеведами премию получила и молодёжь – студенты ВУЗа, которые уже ведут активную работу в этом направлении, перенимая эстафету у своих старших коллег. Это не только признание первых успехов, но и большой стимул продолжать доброе дело дальше.

Следующим этапом торжественной церемонии стала презентация литературного журнала «Аргамак» с вручением премии журнала. Премию из рук главного редактора Алешкова Николая Петровича получили поэты, прозаики, публицисты. А выпуск журнала «Аргамак» №2 (19) за 2014 год стал замечательным подарком всем участникам цветаевской конференции. Позднее, когда я листала страницы журнала, у меня мелькнула мысль: интересно, я принимают ли в авторы сборника иностранцев? Надо разведать…

Ещё одна важная награда – почётный знак Фонда «Общественное признание» за заслуги перед обществом. Очень радостно, что среди награждаемых была и Ольга Андреевна Трухачёва, которая внесла неоценимый вклад в дело сохранения наследия своей бабушки – Анастасии Ивановны Цветаевой.

Настоящим подарком для всех участников чтений стало выступление на «Поэтическом часе» Антонины Михайловны Кузнецовой. Это имя уже звучало в моём репортаже, когда я перечисляла имена лауреатов премии М. Цветаевой нынешнего года, но тогда была скупая статистика, а теперь делюсь эмоциями. Необычно, экстравагантно, ярко! А ещё строго. Почему? Да потому что Антонина Михайловна одной левой разбирается с журналистами и телевизионщикам, которые мешают звучанию вечного слова Марины Ивановны Цветаевой, и это правильно! В первый день нашей конференции мне случайно удалось стать свидетелем разговора Антонины Кузнецовой с мальчиком, который читал стихи на открытии выставки, посвящённой Первой Мировой войне. Он спросил у Народной артистки РФ: «А как Вы учите стихи?» и получил такой ответ: «Дорогой мой, я НЕ УЧУ стихи, я ПРОПУСКАЮ их ЧЕРЕЗ СЕБЯ». И это правда, каждое слово, звучащее со сцены, не просто сказано, оно прожито!

После обеда участникам чтений представилась возможность заслушать интереснейшие доклады учёных, научных сотрудников, педагогов, студентов. Темы самые разнообразные, интересные, необычные. Беру на себя ответственность от имени всех слушателей заявить, что самым ярким был доклад Войтеховича Романа Сергеевича из Эстонии «Цветаева и математика», а он сам стал поистине народным любимцем. Прошу за сравнение, но он не только разложил творчество Марины Ивановны на разные множители, но и попытался найти какие-то производные, построить графики функций её противоречивости и выявить закономерности любимых чисел поэта, возведя её, вроде бы не любящую математику, в степень математика. Я в восторге от выступления и по этой причине уже почти готова признаться в любви Роману Сергеевичу. А ещё меня в студенческие годы интересовала химия, поэтому на прощальном ужине я попросила Романа Сергеевича проанализировать творчество Цветаевой в химическом разрезе. Обещал. Поживём-увидим!

А после ужина… после ужина настал звёздный час для нашей творческой делегации, после которого всеобщая любовь к Войтеховичу Роману Сергеевичу мгновенно переключилась на Светлану Немолочнову и Ольгу Григорьеву. И было за что! Замечательная певица, лауреат многочисленных международных конкурсов и просто красавица – Светлана, а также профессиональный журналист, талантливый поэт и чудесный человек – Ольга Николаевна, представили на суд зрителя музыкально-литературную композицию «Серебряно мне – петь!», в которой звучали стихи и песни на стихи Марины и Анастасии Цветаевых, Ольги Григорьевой. Магия поэзии, музыки и голоса так заворожили зрителей, что они аплодировали нам стоя. Говорю «нам», потому что это заслуга всего нашего коллектива: представила наших «звёзд» зрителям – Татьяна Ивановна Кузина, мама Славянского культурного центра, под крылом у которой пригрелся, успешно функционирует и развивается павлодарский музей Анастасии Ивановны; снимала концерт с балкона – Татьяна Сергеевна Корешкова, директор «Музея грампластинок Шафера», зачинатель и одна из лидеров павлодарского цветаевского движения; ну и без меня тоже не обошлось: в данном случае пригодились мои компьютерные познания и свободные руки для создания исторической фотохроники данного события. И хоть петь, как Светлана, я не умею, вспоминая некогда известную песню «Нас не догонят» группы «Тату», мне там, в зрительном зале, вдруг очень захотелось спеть её в перефразированном варианте – «Нас не забудут»!

Кому не посчастливилось побывать на концерте, может сделать это прямо сейчас!

Возвращаться с небес на землю трудно, но надо. После концерта гостей у ворот ждал верный автобус, который доставил нас прямиком на «Белую дачу». И если в предыдущий день мы были оелабуженные, то в этот день – перецветаенные – погружение в кумира было настолько велико, что даже я, юный цветаед, уже готова была отзываться на имя Марина. Сейчас бы уснуть, увидеть сны, которая видела Марина Ивановна… но не тут-то было! Не спалось домику С7, в котором проживали наши побратимы – музейщики из Александрова и цветаед вне стран, городов и музеев (хотя вроде и наша, павлодарская) – Ольга Григорьева. По первому зову о помощи мы сразу же отправились к ним. А помочь надо было в: 1. разговоре, 2. уничтожении елабужских пряников, которые организаторы конференции любовно подбросили в каждый домик, 3. снятии проб александровской медовухи и американского бурбона, который, кстати, не был подброшен, а был привезён в Елабугу молодым учёным из Кентукки Блэсинг Молли Томаси.

За столом собрались цветаеды из Александрова, Павлодара, Усень-Иванова, Феодосии и Лексингтона. Цвета- и пряникоедение, конечно же, касалось музейной работы, Цветаевой, творчества. И поскольку следующий день конференции ожидался не менее напряжённым, чем два прошедших, и все докладчики должны были разделиться на две секции, то мы с удовольствием познакомились с интереснейшим докладом Молли «Сквозь объектив утраты: фото-интертекст цикла М. И. Цветаевой», а также прослушали две авторские песни в исполнении учителя музыки из Усень-Иванова Аубакировой Зульфиры.

Всем было тепло, интересно, радостно! И как ни хотелось посидеть ещё, мы вынуждены были распрощаться и отправиться спать, чтобы хоть немного набраться сил перед заключительным днём конференции.

Елена Игнатовская

В статье использованы фотографии цветаеведов всех стран и музеев

С днём рождения, Павлодар!

- Сен122014

- Просмотры(2331)

13 сентября в Павлодаре будет праздноваться День города. Но уже сегодня, 12-го, начались праздничные мероприятия. Большой праздник музыки и поэзии прошёл у памятника поэту С. Торайгырову ( мероприятие подготовили сотрудники Централизованной библиотечной системы города). От Славянского центра стихи читали Ольга Григорьева и Татьяна Панина.

ПАВЛОДАРСКИЕ ЦВЕТЫ

Всё у августа щедро, и ярко, и сочно…

Наша улица — в шарфике летнем цветочном,

Ну а площадь — в цветастом платке,

Мы гуляем по ней налегке.

И неспешно с друзьями ведём разговоры,

И глядим, удивляясь, на эти узоры:

Астры, цинии и портулак,

В каждом цвете — подарок и знак.

А названья — с небес!

Марсианские,

Луньи:

Эти бархатцы, львиные зевы, петуньи…

Словно звёздочки детской мечты

Расцвели городские цветы.

Этим странным дождливым загадочным летом

Я дарю вам, друзья, не охапку букетов -

Разноцветную шаль

Павлодарских цветов

Для декабрьских

Метельных

Ромашковых

Снов!

День первый – Погружение в Елабугу

- Сен112014

- Просмотры(3549)

Елабуга – небольшой городок с тысячелетней историей, город музеев, последнее пристанище поэта Марины Ивановны Цветаевой. Именно в этом уютном татарском городке в начале сентября вот уже в седьмой раз прошли Международные цветаевские чтения, куда была приглашена и наша павлодарская делегация. «Могучая кучка» - так окрестила нашу команду руководитель Славянского культурного центра Татьяна Ивановна Кузина, которая возглавила творческую делегацию. И там мы себя показали, да показали так, что о нашем визите ещё долго будут вспоминать все участники конференции. Посудите сами, иначе мы и не могли, ведь в наших рядах такие люди, как хранитель музея А. Цветаевой и по совместительству поэт – Ольга Николаевна Григорьева, директор музея грампластинок и энтузиаст цветаевского движения в Павлодаре – Татьяна Сергеевна Корешкова, замечательная певица и, говоря словами журналистов, «павлодарская Анна Герман» - Светлана Немолочнова и я, поэт-компьютерщик-репортёр одновременно – Елена Игнатовская.

Очень радостно встретил гостей дом отдыха «Белая дача», где на время проведения чтений были размещены участники конференции. Как известно, цветаеведение – это не просто направление исследовательской деятельности, это что-то большее, можно сказать, образ жизни, диагноз или что-то в этом роде. Это заразно, это не лечится, а поэтому это на всю жизнь. Встречи вновь прибывающих гостей сопровождались возгласами, смехом, рукопожатиями, объятиями. Даже мы, в большинстве своём новички на этом празднике, очень быстро были приняты в ряды цветаевского движения, снабжены соответствующими бейджами, представлены внучке Анастасии Цветаевой – Ольге Андреевне Трухачёвой и смело в ногу зашагали вслед за цветаеведом со стажем Ольгой Николаевной Григорьевой.

День первый…

Программа чтений оказалась настолько насыщенной, что участникам не хватало времени и сил на то, чтобы просто пешком прогуляться по городу, пообщаться друг с другом… Сейчас пытаюсь вспомнить всё, что посчастливилось увидеть и услышать, но даже с помощью фотохроники мне это удаётся с трудом. 14 музеев в городе с населением в 70 тысяч человек, согласитесь, не шутка! А началась наша экскурсия с посещения Елабужского «Чёртова» городища.

В конце X века здесь была построена военная крепость волжских булгар. А в 1614-1616 годах был основан мужской Троицкий монастырь, который просуществовал до 1764 года. Таинственная башня, которая считается символом Елабуги, является местом паломничества верующих, гостей города, туристов. Башня была реставрирована в 1860-е годы, но сохранились и исторические фрагменты. Говорят, что если прижаться к стенам башни, которые хранят многовековую историю, и загадать желание, то оно непременно сбудется. Сколько здесь было загадано желаний и сколько исполнено, никому неизвестно, но эта легенда воспринимается туристами как неоспоримая истина, а поэтому нам пришлось выстоять очередь, чтобы доверить волшебной башне свои сокровенные желания. Очень хочется, чтобы они исполнились!

А какой вид открывается с вершины горы на Каму, это достойно кисти художника! Не имея таких талантов, мы ограничились фотографией. Памятно это место ещё и тем, что ранее здесь располагалась пристань. Именно сюда 17 августа 1941 года вместе с сыном Георгием прибыла Марина Цветаева.

Следующий пункт нашего путешествия по Елабуге – Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Владимир Михайлович Бехтерев – выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, родился в селе Сарали (ныне Бехтерево) Елабужского района. Музей расположился в одном из корпусов земской больницы, построенной в 1881 году купцом А.Барановым. Мы познакомились с биографией жизни учёного, посидели в очереди на приём к земскому доктору, заглянули к нему кабинет, узнали о методах лечения, которые использовались в те времена, разглядели многочисленные склянки и пузырьки для приготовления лекарств фармацевтами местной аптеки, почитали выписанные рецепты.

Но, наверное, самое главное – по традиции потёрли рукой ботинок у памятника Владимиру Михайловичу, пожелав здоровья родным и близким.

Не могли не заглянуть мы и в Музей-усадьбу Надежды Андреевны Дуровой, первой русской женщины-офицера. Десять лет она провела на полях сражений, была участницей двух заграничных походов и Отечественной войны 1812 года, служила ординарцем у главнокомандующего Русской армии фельдмаршала М.И. Кутузова. После окончания военной службы Надежда Андреевна проявила себя как талантливый писатель. Услышав историю кавалерист-девицы, я сразу же догадалась, что она стала прототипом героини фильма «Гусарская баллада».

Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина обойти просто невозможно, и мы были очень рады, что нас туда повезли. Ещё бы, «Три медведя» («Утро в сосновом лесу») знакомы каждому из нас ещё с детства! Елабуга – Родина Ивана Ивановича, и очень хотелось посмотреть, в какой обстановке рос и делал свои первые творческие шаги будущий великий художник. Мы прошлись по гостиным, заглянули в кабинет отца, посмотрели столовую семьи Шишкиных, но самое интересное, конечно же, можно было увидеть в мастерской художника и его жилой комнате, где сейчас располагается картинная галерея, представленная подлинными живописными и графическими работами.

Побывали мы и на выставке прикладного искусства народных умельцев, где с большим удовольствием рассматривали глиняных кукол, домовят, здравушек и самые невероятные обереги. И это не только можно увидеть и купить – каждому желающему предоставляется возможность принять участие в их изготовлении. Жаль, времени было маловато!

Следующей остановкой нашего автобуса стал выставочный зал краеведческого комплекса, где к приезду гостей приурочили открытие выставки, посвящённой началу Первой Мировой войны. Очень здорово, что открывали выставку дети, они прочитали стихи. Затем перед посетителями выступила директор музея-заповедника Руденко Гульзада Ракиповна, а завершил церемонию сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына Леонидов Виктор Владимирович, он исполнил несколько песен на свои стихи.

После обеда и знакомства с историей города Елабуги в краеведческом музее все участники отправились по цветаевским местам. Это было так трепетно, так больно… ул. Ворошилова, дом 10 (ныне улица Малая Покровская, дом 20)… вот комната, вот та самая балка, а вот записная книжечка Марины Ивановны, которую вынули из кармана её фартука … всё как тогда, 31 августа 1941 года…

По соседству с Домом памяти М. Цветаевой расположился другой музей – «Портомойня». Нет, здесь не драят палубы судам в порту, здесь… стирают портки! Да-да, это самая настоящая прачечная и ничто другое!

Честное слово, мне бы и в голову не пришло делать из этого памятник истории, но предприимчивые елабужане оказались очень прозорливыми, создав такой необычный музей. Пока экскурсовод рассказывал нам о первом деревянном водопроводе, о щёлоке, о различных бочках и корытах, показывал выставку истории мыла, мы с улыбкой слушали, сидя на лавках, на которых ожидали своей очереди елабужские хозяйки, рассказывая друг другу последние городские новости. Кто знает, может, в те далёкие времена и Марина Ивановна была среди них…

По литературному музею мы буквально пробежали, время было ограничено. И поскольку большинство участников конференции хорошо знакомо с биографией и творчеством Марины Цветаевой, то экскурсовод остановился только на ключевых этапах. Мне же важно было увидеть предметы, принадлежавшие поэту: чайные ложки, бумагу для записей, блюдо, купленное ею в Германии, а также прядь волос самой Марины Ивановны.

А дальше… дальше была поездка на Петропавловское кладбище на могилу Марины Цветаевой. И хоть доподлинно неизвестно, где именно похоронена Марина Ивановна, главное не это, главное то, что люди идут и идут к этому камню, чтобы прикоснуться к истории, чтобы почтить память великого поэта, чтобы прочитать её стихи.

И стихи звучали: на русском, на татарском, на английском, на немецком, на японском языках! «Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала – тоже! Прохожий, остановись!» - написано на табличке возле могилы, и каждый прохожий непременно здесь останавливается…

И в продолжение вахты памяти все участники конференции отправились к бюсту Марины Цветаевой для возложения цветов. Право возложения цветов было предоставлено лауреатам премии им. М. Цветаевой: гордости города Павлодара и Казахстана – Ольге Николаевне Григорьевой и директору Дома-музея М. Цветаевой в Москве Эсфирь Соломоновне Красовской.

Затем нас пригласили в Библиотеку Серебряного века, где широкой публике был представлен сборник графических работ Анастасии Цветаевой «Всех цветов палитры…», приуроченной к 120-летию со дня её рождения. Много тёплых слов было сказано в адрес Анастасии Ивановны, очень тронула меня искренняя дружба всех музейщиков цветаевского братства, которые с такой щедростью и трепетом дарили друг другу новые экспонаты.

Но самой щедрой дарительницей, конечно же, была Ольга Андреевна Трухачёва. Она не обошла вниманием ни один музей, а для нас, представителей самого молодого музея, как оказалось, уже собрана и скоро будет отправлена самая большая посылка, чему мы очень рады. Работники других музеев по-доброму позавидовали нам, но поняли всё правильно, к чему обиды, у нас общее дело.

Ярким финалом первого дня чтений, бесспорно, стал концерт в Библиотеке Серебряного века, который изначально планировали провести в беседке у костра, но перенесли из-за дождя. Перед участниками конференции выступили Венера Сибгатуллина (г. Казань) и Виктор Леонидов (г. Москва). Венера исполнила песни на стихи Марины Цветаевой, а Виктор подарил слушателям песни собственного сочинения.

Концерт получился очень душевный, все вернулись на «Белую дачу» довольные. И хоть домики новых и старых друзей располагались рядом друг с другом, сил на общение уже не оставалось. Все пошли спать, оелабуженные по полной программе.

Елена Игнатовская

День памяти

- Сен12014

- Просмотры(2198)

В последний день лета в московском Доме-музее поэта отмечался День памяти Марины Цветаевой. 31 августа 1941 года она ушла из жизни в далёкой Елабуге...

В 14.00 в Храме Большое Вознесение у Никитских ворот состоялась панихида по Марине и Анастасии Цветаевым. В службе принял участие Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» под управлением заслуженной артистки России Галины Кольцовой.

Затем в концертном зале Дома-музея Марины Цветаевой ансамбль дал концерт в честь великого поэта.

В 16.00 часов начался спектакль «Поэт Марина Цветаева» в исполнении заслуженной артистки России, актрисы Государственного театра киноактёра Елены Муратовой. Режиссёр спектакля – Евгений Вениаминович Радомысленский. Концертный зал музея был переполнен...

В этот памятный день в Доме поэта в Борисоглебском переулке открылась выставка офортов московского художника Светланы Ланшаковой «Поединок с судьбой», посвящённая творчеству и судьбе Марины Цветаевой.

Храм Большое Вознесение у Никитских ворот (в нём венчался Пушкин)

Ансамбль "Благовест"

Выступление на празднике

- Авг302014

- Просмотры(2064)

Хочу поделиться своими впечатлениями!!!

Хочу поделиться своими впечатлениями!!!

Сегодня 30 августа, скоро начнется школа, но мы не унываем, ведь сегодня был замечательный праздник - День конституции Республики Казахстан! На площади мы - танцевали, веселились, а после пили чай и знакомились более ближе с новым коллективом славянского центра. На площади я получила много позитивных эмоций. Репетиции у нас проходили тоже с хорошим настроением. Нам очень понравилось выступать на такой праздник!

Фестиваль в Феодосии

- Авг242014

- Просмотры(3599)

Недавно мне посчастливилось побывать в Крыму, на третьем Международном Цветаевском музыкально-поэтическом фестивале. Он проходил в Феодосии и Коктебеле 18-23 августа. Фестиваль под названием "Моя божественная лира с твоей гитарою - сестра" был посвящён 120-летию Анастасии Ивановны Цветаевой.

Организатор фестиваля - музей Марины и Анастасии Цветаевых Коктебельского эколого-историко-культурного заповедника "Киммерия М.А. Волошина". Генеральный директор заповедника Борис Петрович Полетавкин, открывая фестиваль, сказал о том, что с приходом "Крымской весны", войдя в систему министерства культуры России, заповедник и молодой музей сестёр Цветаевых строят большие планы на будущее. Цветаевскому музею в Феодосии 5 лет, а фестиваль всего третий, но с каждым годом он заметно набирает обороты, собирает всё больше гостей. Это подтвердила и программа открытия. Научный сотрудник московского Дома-музея Марины Цветаевой Мунира Уразова вручила феодосийцам издания своего музея, а также передала подарок от внучки Анастасии Цветаевой - Ольги Андреевны Трухачёвой. Фонды феодосийского музея пополнят три личных блокнота писательницы, книги с автографами и другие издания.

Я рассказала о создании в Павлодаре при Славянском центре музея А.И. Цветаевой, также передала в подарок публикации о писательнице, буклет нашего музея, две книги стихов, посвящённых младшей Цветаевой - "Связующая век и миг". Один сборник мы выпустили в Павлодаре к читательской конференции 24 мая, а второй вышел в Москве, он был выпущен Домом-музеем М. Цветаевой.

В концертной программе на открытии фестиваля выступили Ирина Коро, Игорь Ковалевский, Олег Ернев (все Санкт-Петербург), актрисы Ольга Сирото и Елена Ильина (Тамбов), Елена Голентовская, Лариса Французова (Харьков), Андрей Апакин (Симферополь), Галина Яковлева (Феодосия). Композитор Елена Малышко-Березовская (Чернигов) исполнила элегию для скрипки и фортепиано, посвящённую памяти Анастасии Ивановны Цветаевой. Особо радует участие в таких фестивалях молодёжи. Выступили ансамбль гитаристов "ЮнГи" и юный скрипач, виртуоз Даниил Шушунов (Феодосия). Радовало ещё и то, что большой зал Дома офицеров флота, где 18 августа состоялось открытие фестиваля, был полон!

А 19 августа участники и гости фестиваля поехали в Коктебель, поднялись на гору Кучук-Енишары к могиле Максимилиана Волошина. Утро выдалось на удивление холодным и ветреным (после 35-градусной жары), но это не помешало общению. На горе, на фоне киммерийского библейского пейзажа звучали стихи Марины Цветаевой и песни. Посетили гости и Дом-музей М. Волошина, замечательную экскурсию провела М.П. Жарикова, зав. отделом научно-информационной и организационной работы заповедника.

Вечером этого же дня фестиваль продолжился в Феодосии. Спектакль-фантазию о встрече Марины Цветаевой и Анны Ахматовой "Двух голосов перекличка" представил замечательный творческий дуэт из Тамбовского театра - Ольга Сирото и Елена Ильина.

Насыщенным был и третий день. Состоялся конкурс стихотворений, посвящённых Марине и Анастасии Цветаевым. Я не участвовала в этом конкурсе, так как была включена в состав жюри. Итоги были оглашены на закрытии фестиваля. Специальными призами жюри были отмечены стихотворения о Цветаевых Людмилы Белогорской (Киев) и Галины Яковлевой (Феодосия).

Г. Яковлева заняла третье место в конкурсе. На втором - тоже жительница Феодосии Ирина Игнатова, а первое место было присуждено Татьяне Гордиенко (Московская область).

Литературно-музыкальная композиция "Последний луч Серебряного века", посвящённая 120-летию Анастасии Цветаевой, была представлена в центральной городской библиотеке им.А.Грина. Она была подготовлена сотрудниками Цветаевского музея, в ней приняли участие и гости фестиваля. Я также рассказала о Павлодаре, Славянском центре и нашем музее, подарила библиотеке выпущенные книги, буклет, сборники стихов.

А вечером этого дня моноспектакль по стихам и письмам Марины Цветаевой "Наша вечность на час" подарила феодосийцам музыкант, певица, композитор, директор и художественный руководитель Петербургской детской музыкально-театральной школы-мастерской "Andante" Ирина Коро.

Творческий вечер Елены Малышко-Березовской прошёл в самом музее Марины и Анастасии Цветаевых.

Все дни фестиваля были насыщены и незабываемы.

Четвёртый Цветаевский фестиваль в Феодосии состоится в августе 2015 года, феодосийцы приглашают поэтов, музыкантов, композиторов, бардов принять в нём участие.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

У музея сестёр Цветаевых в Феодосии

Могила М. Волошина над Коктебелем

В Центральной городской библиотеке им. А. Грина

Гости СКЦ

- Авг122014

- Просмотры(2110)

Никогда не пустует кабинет председателя правления Славянского центра Татьяны Ивановны Кузиной. Гости города, журналисты, будущие студенты, просто павлодарцы, желающие познакомиться с работой центра – всех тут гостеприимно встретят. 11 августа гостями СКЦ и музея А.И. Цветаевой были журналисты из Алматы, снимающие документальный фильм о туристической привлекательности нашей области, вместе с Генеральным директором туристической выставки « Global Travel Kazakhstan» Гульнар Кенеевой (на снимке крайняя справа). Съёмки велись и в кабинете Татьяны Ивановны, и в музее.

А 12 августа гостем СКЦ стала Татьяна Алексенко, переводчик, фотожурналист, приехавшая из Италии (она уже была в музее и перевела нам книгу «Письма из Болоньи» на итальянском языке). Они обсуждали с Т.И. Кузиной возможности сотрудничества, ведь Т. Алексенко занимается в Италии тем же, чем Славянский центр в Павлодаре – развитием, изучением, пропагандой русской культуры и русского языка. С огромной благодарностью гостья приняла от Т.И. Кузиной подарочное издание – книгу «Россия – великая судьба» и пособия для изучающих русский язык (с дисками). В далёкой Италии немало тех, кто желает научиться говорить по-русски и изучать русскую культуру!