Блоги

Фотолетопись II Цветаевского катка

- Янв132016

- Просмотры(2722)

Прошло уже целых три дня со второго Цветаевского катка, но буря эмоций у его участников никак не утихает. Эмоциональней всего на это величайшее событие в мире отреагировала главная конькобежка Славянского культурного центра Татьяна Ивановна Кузина. И хоть свои беговые коньки она оставила дома – бережёт для забега на длинные дистанции по коридорам власти, зато взяла фотоаппарат. Подробности этой уникальной акции, ставшей брендом павлодарского музея им. А. Цветаевой, читайте в блоге нашей главной цвета-едки, цвета-читки и цвета-бежки Ольги Николаевны Григорьевой. Я же по долгу службы почтальона Печкина публикую фоторепортаж из самых горячих точек события глазами фотоаппарата Татьяны Ивановны Кузиной. Простите за три копейки комментариев по-игнатовски, руки чешутся... или язык.. в общем, смотрите, читайте, вспоминайте! А дело было так...

Как ни уговаривала призёр олимпийских игр Людмила Прокашева Геннадия Васильевича Зеленина встать на спортивные коньки в честь бабушки Аси, он решил встать в позу, объяснив, что не обладает соответствующей подготовкой, и у него совершенно другая квалификация: мастера спорта по разведению Цветаевских костров.

Подсели мы на Цветаевские костры за 11 лет, даже на Цветаевском катке душа требовала Цветаевского огонька.

Но если и запускать в небо фонарики памяти, то обязательно всем миром! Были ставки «полетят – не полетят». «Красные не сдаются!» - вскричала Татьяна Сергеевна Корешкова, и красный фонарик взмыл в небо. Белый, повторяя великую историю, остался лежать на земле, поверженный огнём.

Ольга Григорьева дала этой фотографии название: «Верной дорогой идёте, товарищи!» У меня же другая версия: «А ты записался в ряды павлодарских цветаеведов?»

Каких только кренделей коньками (и разными частями тела) на льду не выписывали Елена Игнатовская, Светлана Чистякова и ребята из молодёжного крыла центра! А Ольга Григорьева была признана лучшей в дисциплине фигурного хождения по льду в унтах.

Всё-таки в этом славном забеге не обошлось без травм: в отличие от меня, Светлана Чистякова получила лёгкую черепно-ягодичную травму.

Меня же после грациозного падения увёл с беговой дорожки любимый тренер.

Накатались мы настолько, что многие из участников второго Цветаевского катка, сплотившись в забеге ещё больше, уснули тут же, под яркими лучами зимнего солнца!

Елена Игнатовская

Фотографии предоставил фотоаппарат Т.И. Кузиной

У нас в гостях - Н.Г. Шафер

- Янв132016

- Просмотры(3191)

13 января в Доме Дружбы состоялся юбилейный творческий вечер профессора, музыковеда, литературоведа, композитора, педагога, коллекционера, гордости Павлодарского Прииртышья – Наума Григорьевича Шафера.

Н.Г. Шафер представляет свою оперу «Печорин».

Этот «Звёздный вечер», конечно, заслуживает отдельных репортажей, что и сделают многочисленные СМИ, а наш Славянский центр радуется тому, что до начала вечера, который состоялся в большом зале Дома Дружбы, Наум Григорьевич выбрал время и зашёл к нам – в музей А.И. Цветаевой и библиотеку Славянского центра. Мы были рады лично поздравить юбиляра с 85-летием!

Н.Г. Шафер, супруги Колодины и Татьяна Ивановна Кузина.

Наталья Александровна Колодина рассказала о библиотеке Славянского центра, и Наум Григорьевич, как истинный библиофил, с большим интересом посмотрел уникальные российские издания из фонда библиотеки. Показали мы гостю и новые поступления музея, и Н. Шафер, рассматривая чемодан А. Цветаевой, рассказал, что у него дома хранится такой же, деревянный, 50-х годов…

Н.Г. Шафер с чемоданом А. Цветаевой.

Потом все мы присутствовали на праздничном вечере, в котором принимали участие и представители творческих коллективов Славянского центра: театральная студия "Скворечник" (руководитель Халима Хазиева) и солистка Клавдия Кузьминская:

А после праздничного мероприятия еще одни гости пришли в музей. Они приехали специально (!) из города Курчатова на юбилейный вечер Н.Г. Шафера!

Библиотекарь Алина Цай; художественный руководитель студии декоративно-прикладного искусства "Лукоморье" Людмила Витальевна Слепнёва и их очаровательные воспитанники Софья Кукушкина, Валерия Абикенова, Дарья Сургутанова, Иван и Степан Цай были в восторге и от вечера, и от библиотеки, и от нашего музея! Договорились, что будем дружить и ездить друг к другу в гости. Вот так благодаря Науму Григорьевичу приобрели мы новых друзей!

P.S.

А ещё мне было приятно, что на вечере прозвучали два моих стихотворения, посвящённые Н.Г. Шаферу:

ОКНО

Город наш уставший спит давно.

Триста лет ему, вот он и спит.

Но у Шафера горит окно,

В непроглядной темноте горит.

Не от мрака — от хамья темно,

А порядочность давно молчит.

Но у Шафера горит окно,

Как надежды маячок в ночи.

До того бывает жутко мне,

Миг — и жизни оборвется нить.

Но у Шафера огонь в окне,

Значит, надо и творить, и жить.

Он пластинку достает, и вот

Этот времени тончайший срез

Мне о вечности, хрипя, поёт,

Придавая жизни смысл и вес.

Кто сегодня у него гостит —

Дунаевский или Мастер сам?

Как заманчиво окно горит,

И знакомые звучат голоса…

Их великие хранит имена

Дома этого немеркнущий свет.

Пусть меняются века, времена,

Только пусть окно не гаснет, нет!

ЭТИ ПАТЕФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ…

Времени отчётливые снимки –

Эти патефонные пластинки,

Эти – с хрипотцою – голоса.

Бередят отзывчивую душу:

- Ты меня!.. Меня!.. Меня послушай!

Удели нам хоть по полчаса!

Но дробится время, улетает,

Времени всё больше не хватает.

А для них молчание – как смерть.

И подходит их хозяин к полкам,

Выбирает что-то с чувством-толком,

Достаёт подклеенный конверт…

Дарит нам волшебные минуты,

Время утекает вспять как будто –

Живы все, кто пели и играл!

И ликуют чёрные бороздки:

Живы все – безвестные и «звёзды»,

И приходят снова в гости к нам!

Что желать? Чтоб это длилось вечно!

Чтоб нашёлся юный человечек,

И его пластинка так звала:

- Ты меня!.. Меня!.. Меня послушай!..

Чтобы не скудели наши души,

Чтобы в душах музыка жила!

Ольга Григорьева.

Трижды праздник!

- Янв52016

- Просмотры(3236)

В музее А. Цветаевой Славянского культурного центра отметили именины Анастасии Ивановны Цветаевой (4 января), день рождения музея (ему уже три года!) и ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО ЦЕНТРА - 20 лет!!!

По этому поводу в музее собрались старые и новые друзья, приехали гости, а открыла праздник песней Булата Окуджавы «Виноградная косточка» Валентина Шалденкова:

Для создания праздничного настроения мы решили провести шутливо-познавательную викторину – на бумажках написали задания, вопросы, а ответы на многие из них можно было найти в экспозиции музея. Первый фант вытянул Геннадий Васильевич Зеленин. И каким удачным оказалось задание: поднять деревянный чемодан А. Цветаевой. (Честно признаться, мы почему-то думали, что это задание выпадет молодым гостям музея, и они ощутят, как нелегко было Анастасии Ивановне «путешествовать» по лагерям и ссылкам с таким чемоданом, да еще наполненным рукописями и книгами!..). Геннадий Васильевич повспоминал, что впервые увидел этот чемодан, перевязанный толстой-толстой бечёвкой, еще в Печаткино Вологодской области, куда приехала бабушка после лагеря. А потом этот чемодан был с ней в ссылке, в Пихтовке Новосибирской области, а потом с ним же приехала она и в Павлодар… Немало пришлось юному Геннадию помогать бабушке Асе, поэтому так легко и сейчас поднял он тяжелый чемодан, спустя шесть десятков лет!

И второй фант тоже был удачным – Елене Игнатовской выпало задание прочитать новогоднее стихотворение! Да для поэта это только в радость! Леночку, как принято, поставили на стульчик, и она прочитала свой новый стих про ёлочку!

И третий фант – удача! Гуляре Шамилевне Чистяковой выпало примерить соломенную шляпку (такую носили цветаевские внучки) и сфотографироваться в ней! А для Гуляры Шамилевны, которая была педагогом по музыке у Ольги Трухачёвой, это, конечно, был ещё и повод вспомнить про своё общение с Ольгой Андреевной и Анастасией Ивановной!

В общем, каждый присутствующий смог проявить свои познания и способности. К примеру, замечательный бард Константин Симонов не только исполнил вместе с Людмилой Бевз песню «Муха» (слова А. Цветаевой, музыка Л. Бевз):

но и очень артистично изобразил символ наступившего года – обезьяну:

Кстати, многие гости совмещали исполнение заданий с вручением подарков музею! Так, Людмила Николаевна Бевз подарила свою новую книгу. Это нотный сборник «Мелодии моей души», в который вошли песни на стихи Марины и Анастасии Цветаевых, песни на стихи поэтов Павлодарского Прииртышья и авторские песни:

А верный друг музея, одноклассница Ольги Трухачёвой Наталья Млынцева подарила для экспозиции 60-х годов прошлого века мужские наручные часы того времени. А также исполнила праздничные песни!

Аза Ивановна Щербинина пополнила музейную библиотеку двумя поэтическими книгами из серии «Классики и современники» - Марины Цветаевой и Ивана Бунина. Лариса Ивановна Деркунская – журналом «Знамя» с публикацией А.И. Цветаевой, а также передала два «вещественных» подарка. Гусаковская Хамида подарила музею чугунный утюг начала 20 века. А ветеран алюминиевого завода Валентина Мартынова передала музею фронтовую фляжку отца, побывавшую с ним во многих боях. Эта солдатская фляжка станет ценным дополнением для экспозиции выставки о сыне М. Цветаевой Георгии Эфроне, погибшем в 1944 году (напомню, выставку передал нам московский Дом-музей М. Цветаевой).

Юлия Деркунская, приехавшая из Новосибирска, тоже пополнила фонды музея своим подарком. Она привезла буклет новосибирского театра-студии «Струна» и программку спектакля «Песнь песней Марины» (инсценировка и постановка Светланы Кремаренко). Спектакль основан на письмах Марины Цветаевой Константину Родзевичу.

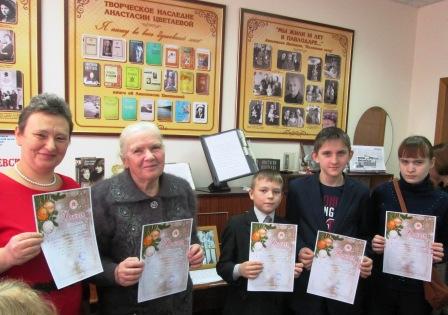

Ещё одно приятное событие состоялось в этот день: награждение дипломантов и призеров конкурса «Самый сказочный Новый год», который провёл накануне Нового года Славянский центр. Каждый из них получил красочный диплом и подарок – книги от Славянского центра! И, конечно, каждый из них исполнил своё произведение, представленное на конкурс.

Вот они, дипломанты (слева-направо): Татьяна Мусатова, педагог школы № 14; Гелена Бевз; Антон Мусатов, СОШ № 29; Тимур Восклецов, СОШ № 14; Дарья Мауль, СОШ № 14. Дарья заняла ТРЕТЬЕ МЕСТО в конкурсе! (Еще двух дипломантов – Алины Чигак и Алуы Жубаевой не было на награждении). А первые два места «уехали» в Омск. По решению жюри на первом месте – рассказ Ирины Петровой, а на втором – Марины Бессоновой. Поздравляем победителей!!!

Вроде бы призовые места были распределены по справедливости, но вот на сайте появился рассказ Татьяны Ивановны Кузиной о самом сказочном Новом годе в их семье, и члены жюри единогласно решили присудить ей ГРАН-ПРИ!!! С победой, Татьяна Ивановна!!! Вас тоже ждёт красочный Диплом и замечательная книжка!

Но – вернёмся к празднованию! Было много музыкальных поздравлений. Бард Ирина Маринец великолепно исполнила романс, который звучал в фильме «Мне 90 лет, еще легка походка…» в исполнении подруги А.И. Цветаевой Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиновой. Валентина Шалденкова исполнила еще несколько старинных романсов.

Татьяна Сергеевна Корешкова выступила с сообщением о том, как складывались традиции празднования Нового года, как вошла в наши дома новогодняя ёлочка:

Я рассказала об итогах работы за 2015 год и зачитала несколько приветствий, которые поступили нам ко дню рождения музея:

***

Дорогие друзья! С очередной вас всех взрослой датой !!! Вы все так много сделали за прошлый год, столько встреч провели, как много душ разбудили, как много молодежи пришло за прошедший год к вам в музей! Поздравляю!!! Спасибо большое Славянскому центру - Татьяне Ивановне Кузиной за поддержку музея !!!

Особенно хочу поблагодарить за вечер, посвященный моей маме - Нине Андреевне Трухачевой - достойному человеку. Для меня это очень важно было!

Поздравляю с Новым годом и Рождеством! Пусть будет больше тепла в сердцах, здоровья вам, добрых и умных гостей музею, интересных творческих встреч! Приветствую участников Второго Цветаевского катка !!! Легкого льда, удобных коньков, пушистого снега!!! Обнимаю.

Ольга Трухачева. 3 января 2016.

***

Дорогая Ольга Николаевна, дорогие друзья и коллеги!

От души поздравляем вас с Новым, 2016 годом и с днем рождения Вашего Музея – единственного цветаевского музея за пределами России. Несмотря на свой юный возраст, Музей А.И. Цветаевой в Павлодаре зарекомендовал себя как серьезный культурный центр, сохраняющий память о замечательной семье Цветаевых и пропагандирующий ее наследие.

Мы рады плодотворному сотрудничеству наших музеев и уверены, что оно продолжится столь же успешно.

Желаем здоровья, благополучия, энтузиазма сотрудникам, а Музею – процветания, пополнения фондов, новых выставок и благодарных посетителей.

Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой во главе с директором

Э.С. Красовской, г. Москва.

***

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУЗЕЮ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ В ПАВЛОДАРЕ

Мне казалось, что Ваш Музей существует много лет. А ему-то всего 3 года. Это потому что «малыш» очень активно работает. Помнится, его первые робкие шаги я, как и многие другие, посильно поддержал.

Так сложилось, что, попав в Цветаевское сообщество в 1991 г., я столкнулся с непомерной и трепетной любовью к Анастасии Ивановне Цветаевой тех счастливчиков, которым удалось с ней пообщаться. Мне это, к моей большой грусти, - не удалось. Но их любовь мне передалась. А когда я сочинил романсы на её стихи, написал воспоминания о тех встречах с ней, которых у меня не было, подружился с её внучками Олей и Ритой Трухачёвыми, я просто с Анастасией Ивановной породнился душой. Мне она стала так близка и понятна, что я пошёл на её отпевание. После чего решил всячески её прославлять:

Ушёл из жизни человек,

Звездою будем славить.

Как свежий солнечный побег,

Трепещет в сердце память.

Великий артист Аркадий Райкин шутил: «Чтобы создать смеховедческий институт, надо иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить».

Это относится и к музейным делам. В Павлодаре есть человек, благодаря которому создан и активно работает Музей талантливой писательницы, выдающейся мемуаристки и своеобразного поэта Анастасии Цветаевой. Я говорю о поэте Ольге Григорьевой. В Музее уже более 2000 экспонатов. В Павлодаре прошли 3 читательские конференции и 11 Цветаевских костров…

С ТРЕХЛЕТИЕМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Юлий Зыслин. 1 января 2016 года.

«Вашингтонский музей русской поэзии и музыки»

и его американские объекты русской культуры.

Вашингтон.

***

Участникам маленького Юбилея Музея Анастасии Цветаевой!

Поздравляю всех друзей замечательной сестры выдающегося

поэта России с Юбилеем единственного в мире Музея

Анастасии Ивановны Цветаевой!

Здоровья, сил, уменья и любви на много лет всем вам, друзья, желаю.

Борис Мансуров.

г. Москва.

***

Из далекого Чикаго шлю свои самые горячие поздравления музею

Анастасии Цветаевой. Три года музею! А 4 января будет день ангела Анастасии! Анастасия - значит " возрожденная"! Пусть Ваш музей, как феникс, будет все время меняться, возрождаться, обогащаться, расцветать и хранить память о прекрасной мужественной душе- Анастасии Ивановны Цветаевой!

Ее душа живет во мне

Наитьями, волшбами, волшебствами,

Страдает, когда плохо мне,

Приходит в тяжком дневном сне

Зеленых глаз живое пламя.

И денно-нощно жду ее,

И верю я: не умирают люди,

А то, что было, есть и будет-

Живет - в последней глубине....

Ирина Киселева , филолог, автор цикла стихов,посвященного А. и М. Цветаевым: ЛИК НА СТАРОМ СНИМКЕ.

Чикаго.

***

Ольга Николаевна! Примите мои поздравления с Новым годом и с днём рождения музея Анастасии Ивановны Цветаевой! Рада, что Вы и Ваши помощники не падаете духом, а действуете, что музей в Павлодаре объединяет столько замечательных людей, узнающих о творчестве Анастасии Ивановны, о семье Цветаевых, их близких, родных, о таких непростых, но великих судьбах!

Учусь у Вас, благодарю за все упоминания о Вологде, о Печаткино в публикациях музея - они очень поддерживают, обнадёживают и вологжан, желающих, чтобы память о Цветаевых, о Трухачёвых сохранялась в нашем крае.У нас всё пока непросто, несмотря на положительный ответ Сокольской администрации (есть препятствия, проблемы), поэтому очень важно, чтобы о нас знало как можно больше людей. И Ваш опыт по созданию экспозиций, по организации встреч, чтений для меня очень ценен, очень окрыляет, обнадёживает.

С уважением, благодарностью, сердечной теплотой - из морозной Вологды

Елена Титова.

Спасибо всем друзьям за тёплые поздравления, за добрые слова! Будем продолжать работать, делать наше общее дело – ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ.

Завершилась встреча чаепитием со специально испечённым пирогом!!!

А теперь мы приглашаем павлодарцев на ВТОРОЙ ЦВЕТАЕВСКИЙ КАТОК!

10 января, в воскресенье, состоится встреча на катке, посвящённая А.И. Цветаевой. Во "Втором Цветаевском катке" будет участвовать наша прославленная землячка, конькобежка Людмила Прокашева - Бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года; Серебряный призёр чемпионата мира 1995 года в классическом многоборье; двукратный чемпион зимних Азиатских игр 1996 года; участница 4-х Олимпиад!

Приходите на каток в Горсад к 12.00. Работает прокат коньков. Но можно и не кататься, а просто поприсутствовать на празднике!

О встречах в 2016-ом

- Дек262015

- Просмотры(2909)

План мероприятий музея Анастасии Цветаевой на 2016 год:

3 января – День рождения музея А. Цветаевой. Музей, 12.00.

10 января – Второй «Цветаевский каток» в Павлодаре. Горсад, открытый каток. 12.00.

31 января – «Русский Харбин». Открытие выставки «Путёвку многим в жизнь он дал» (о Харбинском политехническом институте), предоставленной Домом Русского Зарубежья им. А. Солженицына (г. Москва). Музей, 12.00.

21 февраля - Цветаевы и Мандельштам. К 125-летию О.Э. Мандельштама. Музей, 12.00.

20 марта – «Место её души». О культурном центре «Дом Цветаевой» в Новосибирске. Музей, 12.00.

17 апреля – из цикла «Семейные истории» (эссе А.И. Цветаевой «Соловьиная кровь). Музей, 12.00.

24 мая, День Славянской письменности и культуры - Традиционная (4-я) читательская конференция по творчеству Цветаевых. Дом-музей Шафера, 12.00

1 июня, Международный День защиты детей – Традиционная встреча в Ленпарке с детьми из павлодарского детского приюта.

31 августа – День памяти Марины Цветаевой. Музей, 12.00.

18 сентября – 12-ый Павлодарский Цветаевский костёр. Ленпарк, 15.00.

16 октября – «Дым, дым и дым»: к 100-летию со дня выхода второй книги А.И. Цветаевой. Музей, 12.00.

20 ноября – «Двух голосов перекличка». Письма поэта Павла Антокольского А.И. Цветаевой в Павлодар. К 120-летию П. Антокольского. Музей, 12.00.

25 декабря – Традиционная декабрьская встреча «Рождество в семье Цветаевых». Музей, 12.00.

В музее проводится и много других, «внеплановых» мероприятий, выставок, творческих встреч, информацию о которых всегда можно узнать на сайте.

Напоминаем, что в музей А.И. Цветаевой можно прийти на экскурсию в любое воскресенье с 12.00 до 15.00, а также в любой день недели – по согласованию (e-mail: ogrig@bk.ru)

НАСТРОЕНИЕ - ПРЕДНОВОГОДНЕЕ!

- Дек202015

- Просмотры(4006)

20 декабря в музее А. Цветаевой прошла встреча под названием «Рождество в семье Цветаевых». С первых минут праздничное настроение создали наши гости – ансамбль «Сюрприз». Они исполнили рождественскую песню и «Новогоднюю». Автор слов и музыки этой замечательной песни – Людмила Николаевна Бевз была вместе с нами!

Ещё одно радостное событие состоялось на этом мероприятии: вручение дипломов межрегионального конкурса авторской поэзии школьников имени М.И. Цветаевой «Цветаевские костры». Проводили конкурс Управление образования города Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций.

Как сообщила его организатор, педагог казанской школы № 85 З.А. Мазитова, в конкурсе приняли участие 200 ребят из разных уголков мира. Россию представляли Москва, Казань, Елабуга, Чистополь, Феодосия, Самарская область, г. Лянтор (Ханты-Мансийский автономный округ). Казахстан был представлен Павлодаром и Павлодарской областью. Участие приняли и учащиеся частной школы «Буква» из города Вашингтона. Этот конкурс, как и Цветаевский костёр, прошёл в Казани в четвёртый раз!

И вот в Павлодар пришли долгожданные (и очень красивые, с портретом Марины Ивановны Цветаевой) дипломы Казанского федерального университета.

Шесть человек из Павлодарской области, в разных номинациях, вошли в число победителей! Вот они, наши юные поэты, которыми мы гордимся!

Слева направо: Каримова Балжан (с. Береговое, Качирский район) – 3 место;

Александр Искра (Павлодар, СШ № 29) – 2 место;

Татьяна Бузько (Маралдинская СШ, Павлодарский район) – 2 место;

О. Григорьева (вручала дипломы);

Алина Чигак (Павлодар, школа для одаренных детей) – 2 место;

Ярослав Потапенко (Павлодар, школа №43) – 1 место;

Малибек Жикенов (Маралдинская СОШ, Павлодарский район) – 3 место.

Каждый из них прочёл свои стихи, посланные на конкурс, а мы порадовались, какие замечательные ребята подрастают, им продолжать поэтические традиции нашей области, которая всегда славилась талантами!

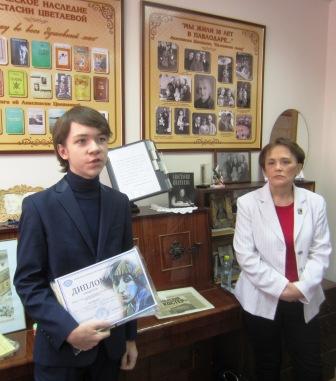

Стихи читает Победитель конкурса Ярослав Потапенко.

Особая благодарность – педагогам и родителям этих детей! Семья Каримовых в полном составе приехала на вручение диплома Балжан, хотя из Качирского района путь неблизкий:

После того, как победителей поздравил своей песней ансамбль «Сюрприз», мы перешли к теме вечера и перенеслись больше чем на столетие назад – в дореволюционную Москву, в дом Цветаевых в Трёхпрудном переулке. Из аудиокниги «Воспоминания» Анастасии Ивановны Цветаевой прозвучали фрагменты 11-ой главы, посвящённые Рождеству (читает Инна Сытник).

А потом перенеслись в Павлодар 60-х годов прошлого века, в семью Цветаевых-Трухачёвых, и вспомнили рассказ Ольги Андреевны Трухачёвой о том, как в их семье встречали Новый год, как умел её отец, Андрей Борисович, создать СКАЗКУ!

На фильмоскопе, который подарили музею одноклассницы Ольги Андреевны, мы решили посмотреть диафильм «Марина Цветаева» (его подарила сама О. Трухачёва). Надо сказать, ребята впервые увидели этот «аппарат», который был так популярен в те годы и заменял и телевизор, и компьютер, собирая зимними вечерами всю семью на просмотр. И Анастасия Ивановна Цветаева вместе с внучкой и её подружками порой смотрела сказочные истории диафильмов – именно на этом фильмоскопе! К сожалению, наш просмотр получился не очень удачным, потому что, несмотря на шторы, в помещении всё-таки было достаточно светло, и картинки были нечёткими, но всё же дети получили представление, что такое фильмоскоп, и узнали немало сведений о жизни и творчестве талантливых сестёр Цветаевых.

В завершение вечера своими лирическими песнями нас опять порадовал «Сюрприз»!

А эту запись песни "Новогодняя" (слова и музыка Л. Бевз) любезно предоставила Елена Игнатовская. С наступающим Новым годом, друзья!!!

Теперь ждём друзей и гостей музея на день рождения – в воскресенье, 3 января (музей А. Цветаевой был открыт 4 января 2013 года), как всегда, в 12.00! Не возбраняются подарки и другие музыкальные и поэтические СЮРПРИЗЫ!

Итоги конкурса "Цветаевские костры"

- Дек162015

- Просмотры(2812)

Дорогие ребята! Многие из вас принимали участие в международном конкурсе «Цветаевские костры», о котором вы прочитали в детской страничке «Домовенок» газеты «Звезда Прииртышья» и на сайте Славянского центра. Проводили этот конкурс Управление образования города Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций.

И вот из Казани пришли результаты конкурса и Дипломы победителей.

Александр Искра – 2 место (Павлодар СОШ №29)

Каримова Балжан – 3 место (Береговая СОШ, Качирский район)

Чигак Алина – 2 место (Павлодар)

Бузько Татьяна – 2 место (г.Павлодар Маралдинская СОШ)

Жикенов Малибек – 3 место (Маралдинская СОШ)

А ПЕРВОЕ МЕСТО в конкурсе занял Ярослав Потапенко – город Павлодар!

Поздравляем победителей и призеров, их педагогов и родителей! Ждем вас на награждение, которое состоится в музее Анастасии Цветаевой (Павлодар, Дом Дружбы, к.210) 20 декабря в 12.00! Приготовьтесь прочитать свои стихи, которые вы отправляли на конкурс в Казань!

Самый сказочный Новый год

- Дек162015

- Просмотры(1565)

Это новогодняя традиция появилась в нашей семье еще задолго до моего рождения. По рассказам моей прабабушки, её мама, моя прапрабабушка, под Новый год всегда старалась чем - то необычным порадовать своих дочек, а время было непростое - довоенное и военное. Девчонки выходили под Новый год во двор, ловили снежинки на ладошки и загадывали желания. А в канун Нового года в доме раздавался звон колокольчика, девчонки бежали к ёлочке и всегда находили подарки. Так было и у моей бабушки, и у моего папы, так стало и у меня. Я подходила к окошку - высовывала ладошку, стараясь поймать снежинку и загадать желание. А в новогоднюю ночь раздавался перелив колокольчиков, и подарок всегда лежал под ёлкой.

Я выросла и поняла, откуда подарок и нежный перелив колокольчиков, и решила немного усовершенствовать традицию. Под Новый год я всегда сочиняю новогоднюю сказку, и поэтому каждый Новый год у меня самый сказочный. Вот и к этому Новому году у меня готова новая сказка, которую я подарю своим близким. А эту добрую традицию, считаю, продолжат мои дети и внуки.

Ну, слушайте сказку.

В новогоднюю ночь я открыла окно, чтобы, посмотрев на звёздное небо, загадать желание, ведь говорят, что в эту ночь совершаются чудеса, сбываются все самые заветные мечты, а ведь так хочется верить в чудо.

За окошком вился хоровод снежинок, а одна, как мне показалось, самая смелая влетела ко мне в окошко и...

Снежинка летала,

Снежинка порхала,

Как бабочка, с неба

В ладонь мне упала.

Такая маленькая, такая нежная,

Такая холодная и белоснежная.

И вот, что она мне рассказала...

Эта нежная снежиночка была младшей в семье. И, как самую младшую, её все любили и баловали. Старшие братья вместо нее поле снегом укрывали, дороги заметали, вместе с Дедом Морозом реки сковывали, на окнах замысловатые узоры выводили.

А малышка в ледяной пещере скучала одна - одинёшенька да братьев поджидала. А те возвращались из своих походов весёлые, румяные. Сказки - небылицы и были рассказывали про то, что на земле делали, да что диковенного видали. Радостно и весело рассказывали братья о зимних забавах ребятишек: как те не боятся мороза и с горки на санках съезжают. Но особенно нравилось снежинке слушать про каток: там и музыка играет, и детишки веселятся, и в свете фонарей снежинки хороводы водят. Ах, как нравились снежинке эти рассказы, а как хотелось хоть на секундочку оказаться на месте старших и водить вместе с ними снежные хороводы. И стала она уговаривать братьев взять её с собой. И в новогоднюю ночь случилось чудо: братья посовещались и решили сделать сестре подарок- взять её с собой на землю. Правду говорят, что под Новый год все мечты сбываются.

Какая счастливая жизнь началась! Вместе со всеми снежинка и поля снегом укрывала, и узоры рисовала, и хороводы водила.

Но, когда снежинка попала ко мне на ладошку...

Снежинка растаяла,

Осталась капелька,

Такая прозрачная, светлая радостная.

Её на морозе я подержу,

В алмазную льдинку её превращу.

Ну, разве это не сказочный Новый год?

Алина Чигак, Павлодар

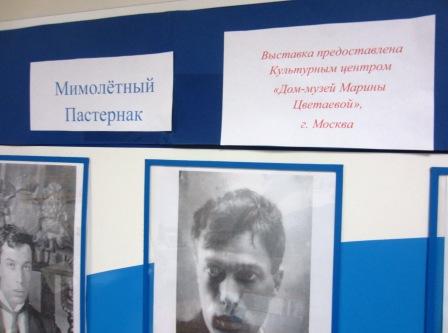

Мимолётный Пастернак

- Ноя22015

- Просмотры(2779)

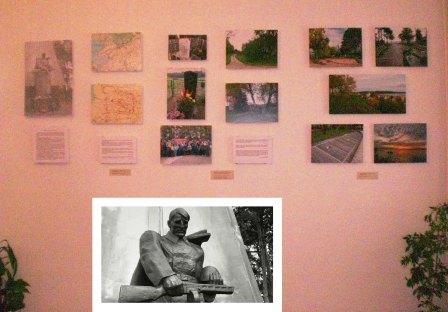

«Мимолётный Пастернак» - так называется выставка, которая открылась в музее А.И. Цветаевой 1 ноября. Фотографии и материалы для неё были предоставлены культурным центром «Дом-музей Марины Цветаевой» (г. Москва).

Напомним, что имя великого поэта 20-го века Бориса Леонидовича Пастернака неожиданным образом оказалось связанным с Павлодаром. Именно сюда он писал письма Анастасии Ивановне Цветаевой, когда она, начиная с 1957 года, стала высылать ему в Москву рукописные главы своей будущей книги «Воспоминания». В экспозиции представлены копии двух писем и фотография Б. Пастернака с дарственной надписью, адресованной А. Цветаевой.

Основную часть экспозиции составляют фотографии поэта, сделанные в один день – 20 июня 1943 года Валерием Дмитриевичем Авдеевым, с которым Пастернак был дружен в эвакуации в Чистополе. Эти фотографии стали позднее частью обширного собрания человека трагической судьбы – ленинградского журналиста и коллекционера-энтузиаста Михаила Абрамовича Балцвиника (1931–1980), разыскавшего в 60-е годы В.Д. Авдеева и познакомившего его с сыном поэта, Евгением Борисовичем Пастернаком.

Мы разместили фотографии «под потолком», на старинных прищепках, снимки как бы сушатся после распечатки… На каждой фотографии Пастернак разный – действительно «мимолётный», меняющийся. И зрители смотрят на него снизу вверх, пытаясь постигнуть волшебную тайну поэзии…

Конечно, звучали стихи поэта:

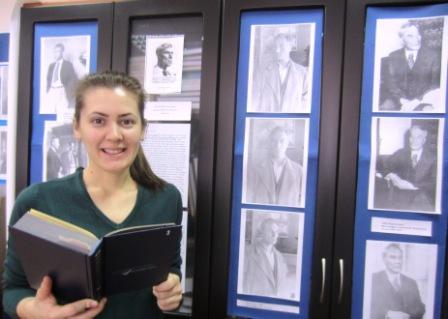

Студентка Павлодарского Государственного педагогического института Анжела Швец.

Хорошей иллюстрацией к снимкам В.Д. Авдеева стал документальный фильм «Пастернак на фоне Чистополя» (ТНВ, Татарстан):

Кроме чистопольских фотографий Б. Пастернака, на выставке представлены и другие «сериальные» снимки поэта, сделанные знаменитым фотографом Моисеем Соломоновичем Наппельбаумом, поэтом, фотографом и мемуаристом Львом Владимировичем Горнунгом и фотографом ТАСС Александром Лазаревичем Лессом. Фотографии снабжены аннотациями. Уникальная выставка будет работать в музее А. Цветаевой до конца ноября.

Вторая часть встречи была посвящена не менее интересному и радостному для нас событию: в инвентарную книгу музея вписан экспонат под номером 2000! Две тысячи единиц хранения теперь в нашем музее (описание поступивших в этом году экспонатов еще продолжается)!

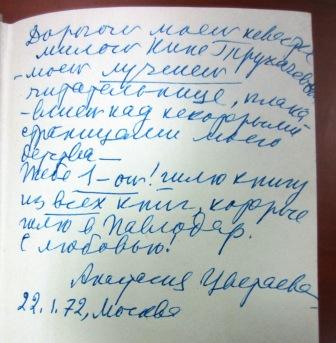

Двухтысячным памятным экспонатом стала книга А. Цветаевой «Воспоминания» (первое издание), которую недавно подарила нам младшая внучка писательницы Ольга Андреевна Трухачёва. Книга бесценна тем, что на ней – автограф А. Цветаевой, адресованный невестке – Н.А. Трухачёвой:

«Дорогой моей невестке милой Нине Трухачёвой – моей лучшей читательнице, плакавшей над некоторыми страницами моего детства – тебе 1-ой! – шлю книгу из всех книг, которые шлю в Павлодар. С любовью! Анастасия Цветаева. 22.1.72, Москва».

Активистов музея поздравила с этим событием одноклассница Ольги Трухачёвой – Наталья Млынцева, исполнив несколько своих песен о Павлодаре:

Пользуясь случаем, напоминаю: встреча в музее А. Цветаевой (к.210 Дома Дружбы), посвящённая Нине Андреевне Трухачёвой, состоится в воскресенье, 22 ноября, в 12.00. О своей маме будет рассказывать внук А.И. Цветаевой – Геннадий Васильевич Зеленин; будут представлены редкие материалы и фотографии из фонда музея. Ведущая – Т.С. Корешкова. Приглашаются все желающие!

Письмо с фронта

- Май132015

- Просмотры(3923)

А на душе сегодня хмуро,

И в стопке водка, не вода,

Давай с тобой помянем Мура

Спустя ушедшие года.

Слова в обветренном конверте

Истёрты временем давно,

Ему не думалось о смерти,

Ему так жить хотелось! Но...

Как смерть несправедлива всё же!

Судьбе её не провести.

Так скоро встретил он Серёжу,

Марину встретил на пути...

Одна стезя, одна дорога

И девятнадцать лет всего…

А мог бы ЖИТЬ и сделать МНОГО!

Давайте выпьем за него.

Это стихотворение павлодарская поэтесса Елена Игнатовская написала после встречи 10 мая в нашем Цветаевском музее, посвящённой сыну Марины Ивановны Цветаевой – Георгию Эфрону. «Он погиб в девятнадцать…» - так называлось наше мероприятие и выставка, материалы и фотографии для которой нам прислали из Москвы. А в московском Доме-музее М. Цветаевой открытие выставки прошло 5 мая. Об этом сообщила нам Ирина Михайловна Невзорова, член Союза писателей Москвы. Предлагаем читателям сайта Славянского центра этот репортаж:

Письма с фронта – Георгия Эфрона и других воинов

5 мая 2015 года в московском Доме-музее Марины Цветаевой состоялось открытие выставки «Письмо с фронта», посвященной 70-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Организаторами мероприятия стали Дом-музей Марины Цветаевой, журнал «Третьяковская галерея» и Фонд «Развитие народного творчества ГРАНИ».

Первая часть торжества была посвящена презентации нового номера журнала «Третьяковская галерея» и открытию выставки картин (копий) из собрания Третьяковской галереи, связанных одной темой: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве и в письмах и воспоминаниях современников. Название экспозиции дала картина А.И. Лактионова «Письмо с фронта» (1947). О формировании выставки, о 80-летии Студии военных художников имени М.Б. Грекова (юбилею посвящен ряд публикаций в журнале) рассказала директор Фонда ГРАНИ, ответственный секретарь журнала Н.И. Войскунская. Выступил также главный редактор журнала А.И. Рожин.

Вторая часть вечера, собравшая цветаеведов со всех уголков Москвы, а также из Цветаевского музея в Болшеве, была посвящена судьбе сына Марины Цветаевой – Георгия Эфрона (Мура). Г. Эфрон, внесший свою кровавую лепту в ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, «выбыл по ранению» 7 июля 1944 года после боя близ деревень Друйка и Струневщина Браславского района (Витебская область, Белоруссия) (подробнее см. статью на нашем сайте «Я веду жизнь простого солдата…»: http://slavcentr.kz/index.php/26-categ-news/614-eksklyuzivnyj-material.html).

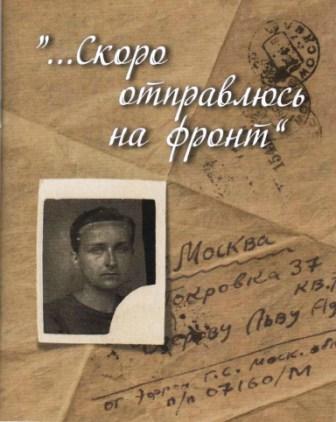

Состоялось открытие экспозиции, посвященной военной судьбе Георгия Эфрона, и презентация небольшой, но яркой книги: «…Скоро отправлюсь на фронт»: Письмо Г. Эфрона Л.А. Озерову. Военная судьба Георгия Эфрона. Книга вышла накануне в Доме-музее Марины Цветаевой.

Обложка книги «…Скоро отправлюсь на фронт»

Составитель книги и автор экспозиции, заведующая издательским сектором Дома-музея Мунира Уразова рассказала о военной судьбе Георгия Эфрона: мобилизации в трудармию в январе 1943 в Ташкенте (не состоялась в результате отсрочек), службе в запасном полку в Алабине весной 1944-го, после которой в конце мая он был отправлен на фронт. Далее – об истории розыска «пропавшего без вести» рядового Георгия Эфрона; о его исключительной эрудиции, гуманитарных способностях и литературном таланте; о поисковой экспедиции, предпринятой в 2012 году в Браслав; о том, как чтут в Белоруссии память погибших солдат и оберегают их могилы. Автор проекта М.М. Уразова

Автор проекта М.М. Уразова

В подготовке книги и выставки участвовали художник И.И. Антонова, участник экспедиции и автор фотографий И.М. Невзорова. Монтаж осуществил сотрудник Дома-музея С.А. Диба. Для участия в выставке был приглашен Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве: им были предоставлены подлинные вещи – куртка Георгия и его детские рисунки.

В витрине представлена куртка Г.Эфрона

Ценный экспонат выставки – подлинник письма Георгия Эфрона к Льву Адольфовичу Озерову, преподавателю Литинститута, написанное 14 мая 1944 года из Алабина незадолго до отправки на фронт. Письмо много лет хранилось в домашнем архиве писателя и недавно было подарено Дому-музею Марины Цветаевой его близкими – Еленой Львовной и Анной Юрьевной Озеровыми. К сожалению, они не смогли присутствовать на открытии выставки.

На выставке представлены фотографии окрестностей Браслава, где проходили бои, фрагменты фронтовых писем Георгия Эфрона. А писал он – будучи на войне – не только и не столько о войне, сколько о будущем мире, о своей счастливой звезде, которая непременно вынесет его невредимым из огня, и он посвятил себя литературе. В экспозиции можно увидеть фотографию мемориальной доски памяти студентов Литинститута, погибших на фронтах Великой Отечественной, и статью из Книги Памяти Беларуси (том Браславский район), посвященную судьбе Георгия Эфрона. В двух витринах выставлены личные вещи Георгия Эфрона, его записи, рисунки. Тут же, в зале, состоялось пополнение одной из витрин. Присутствовавшая на вечере внучка Анастасии Ивановны Цветаевой Ольга Андреевна Трухачева подарила Дому-музею журнал «Родина» (1975) из архива своей бабушки – с публикацией, посвященной Георгию Эфрону. Автор публикации – С.В. Грибанов; именно он нашел и впервые опубликовал материалы о месте службы и посмертной судьбе Георгия Эфрона.

В двух витринах выставлены личные вещи Георгия Эфрона, его записи, рисунки. Тут же, в зале, состоялось пополнение одной из витрин. Присутствовавшая на вечере внучка Анастасии Ивановны Цветаевой Ольга Андреевна Трухачева подарила Дому-музею журнал «Родина» (1975) из архива своей бабушки – с публикацией, посвященной Георгию Эфрону. Автор публикации – С.В. Грибанов; именно он нашел и впервые опубликовал материалы о месте службы и посмертной судьбе Георгия Эфрона.

Вручение подарка. Слева направо: О.А. Трухачева, директор Дома-музея Э.С. Красовская, М.М. Уразова, народная артистка России А.М. Кузнецова

Фонд ГРАНИ на основе книги «…Скоро отправлюсь на фронт» выпустил шестиминутный фильм о военной судьбе Георгия Эфрона. Фильм сопровождается фрагментами 3-го фортепианного концерта С.В. Рахманинова, столь любимого Георгием Эфроном (фильм демонстрируется в одном из залов Дома-музея).

Произведения С.В. Рахманинова звучали также в музыкальной части программы в исполнении студента 3-го курса Московской консерватории Дмитрия Калашникова.

В зале – настоящие и бывшие сотрудники и друзья Дома-музея, а также москвичи и гости столицы. Как было приятно увидеть дорогие сердцу лица, созидательно относящиеся к сохранению и пропаганде истории и культуры нашей страны…

Молодое поколение – правнуки ветеранов – также присутствовали в зале. Это учащиеся Кадетского корпуса памяти Героев Сталинградской битвы. Кадеты совершили экскурсию по Мемориальной квартире Марины Цветаевой. Они же поздравили с днем ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ знаменитого ветерана – Анатолия Николаевича Степунина, бывшего сотрудника Дома-музея и бывшего жильца одной из «коммуналок», в кои был некогда обращен ДОМ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ (А.Н. жил в «кабинете Сергея Эфрона» в 1932–1964 годы).

Воспитанники Кадетского корпуса памяти Героев Сталинградской битвы: 1 – слушают рассказ Н.И. Войскунской, 2 – поздравляют ветерана А.Н. Степунина, 3 – в «кабинете Марины Цветаевой»

Воспитанники Кадетского корпуса памяти Героев Сталинградской битвы: 1 – слушают рассказ Н.И. Войскунской, 2 – поздравляют ветерана А.Н. Степунина, 3 – в «кабинете Марины Цветаевой»

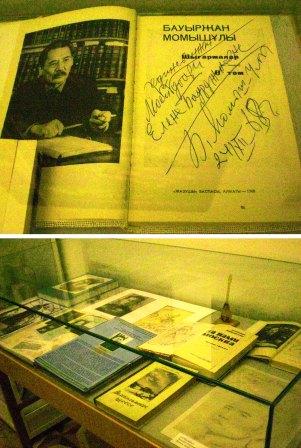

Одна из витрин посвящена знаменитому сыну казахского народа, прославленному воину Великой Отечественной, Герою Советского Союза Бауыржану Момыш-улы. Витрину оформила его дочь – сотрудник Дома-музея, известный цветаевед Елена Баурджановна Коркина.

Эта экспозиция утверждает в мысли о необходимости помнить и чтить своих отцов и дедов. Недаром столь популярным стал проект «Бессмертный полк – Москва» и столь активно наполняется сайт проекта. Заметим, что Георгий Эфрон уже внесен в состав Бессмертного полка (http://polkmoskva.ru/people/774785/).

Витрина, посвященная Бауыржану Момыш-улы.

Гости долго не могли покинуть Дом-музей, желая продлить радость общения с Мариной Цветаевой и ее сыном, «отдавшим жизнь за други своя»; дом-музей, в котором с каждым новым посетителем возрождается Поэт и его время, как рождается вновь «предвечная лазурь» в стихах Стефана Малларме, столь любимого Георгием Эфроном.

В заключение узкий круг сотрудников и гостей Дома-музея за дружеским столом помянул солдат, добывших ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.

Ирина Невзорова, член Союза писателей Москвы

07-05-2015

Афиша мероприятий на май

- Май112015

- Просмотры(2417)

Дорогие павлодарцы!

Предлагаем вашему вниманию анонс мероприятий на май 2015 года. Приходите сами и приводите своих друзей и знакомых. Ждём вас!

16 мая в 15.00 – творческий вечер поэта Елены Игнатовской в Областной библиотеке им. С. Торайгырова (ул. Академика Сатпаева, 104)

17 мая в 12.00 – Международный день музеев в Музее им. А.И. Цветаевой (Дом Дружбы, ул. 1 Мая, 35/1, каб. 210), презентация новых экспонатов

22 мая в 15.00 – творческая встреча с поэтом, исполнителем, почётным работником образования РК Коноплёвым Василием Георгиевичем в Институте повышения квалификации педагогических кадров (ул. Генерала Дюсенова, 22/1)

23 мая в 15.00 – подведение итогов Международной акции грамотности «Тотальный диктант» в большом зале Дома Дружбы (ул. 1 Мая 35/1)

24 мая в 12.00 – III читательская конференция по произведениям А. Цветаевой (Дом-музей Шафера, ул. Академика Бектурова, 19)

31 мая в 12.00 – День памяти жертв политических репрессий, просмотр фильма об Ариадне Эфрон в Музее им. А.И. Цветаевой (Дом Дружбы, ул. 1 Мая, 35/1, каб. 210)

Он погиб в девятнадцать...

- Май112015

- Просмотры(4441)

10 мая в музее А.И. Цветаевой состоялось открытие выставки «Он погиб в девятнадцать…», посвящённой сыну Марины Ивановны Цветаевой – Георгию Эфрону. Георгий Сергеевич Эфрон (домашние звали его Мур) погиб в июле 1944 года в Белоруссии. Он не дослужился ни до каких чинов, не успел получить ни одной награды. Он лишь один из тех 27-ми миллионов, отдавших свою жизнь за Победу… Материалы и фотографии для этой выставки в павлодарском цветаевском музее предоставил Дом-музей Марины Цветаевой (Москва) и литературовед, член Союза писателей Москвы Ирина Михайловна Невзорова. 5 мая такая выставка была открыта в Москве, организаторы назвали её «Письмо с фронта», так как впрвые на ней было представлено письмо Мура, отправленное им своему педагогу по Литературному институту, поэту Льву Озерову. Это письмо недавно передали в московский Дом-музей потомки Л. Озерова. Павлодарцы познакомились с фотокопиями страниц письма с фронта. Оно сопровождается такой аннотацией:

Материалы и фотографии для этой выставки в павлодарском цветаевском музее предоставил Дом-музей Марины Цветаевой (Москва) и литературовед, член Союза писателей Москвы Ирина Михайловна Невзорова. 5 мая такая выставка была открыта в Москве, организаторы назвали её «Письмо с фронта», так как впрвые на ней было представлено письмо Мура, отправленное им своему педагогу по Литературному институту, поэту Льву Озерову. Это письмо недавно передали в московский Дом-музей потомки Л. Озерова. Павлодарцы познакомились с фотокопиями страниц письма с фронта. Оно сопровождается такой аннотацией:

“Меня очень тронуло, что Вы мне написали…”

Письмо Георгия Эфрона к Льву Адольфовичу Озерову написано 14 мая 1944 года в подмосковном Алабине – там Георгий в составе запасного полка проходил военную подготовку перед отправкой на фронт.

Письмо находилось в домашнем архиве Л.А. Озерова; в 2014 году родные писателя подарили его Дому-музею Марины Цветаевой. Лев Адольфович Озеров (1914–1996) – поэт, переводчик, литературовед – начал преподавать в Литературном институте в 1943 году – тогда же, когда в него поступил приехавший из Ташкента Георгий Эфрон. Он очень внимательно относился к своим студентам. Об этом свидетельствует и письмо Георгия – ответное и полное симпатии и уважения к адресату.

Из воспоминаний Л.А. Озерова:

«Однажды ко мне на занятия пришел студент – застенчивый, бледный, молчаливый. Это был Георгий, в семье его называли Мур, сын Марины Ивановны Цветаевой. Он сказал, что переводит французских поэтов, хочет составить небольшую антологию. Мне понравился этот юноша, одновременно холеный и неухоженный. Вскоре его мобилизовали в армию и он попал на фронт. Он написал мне открытку. Поздней мы узнали о его гибели».

Благодарим Елену Львовну Озерову и Анну Юрьевну Озерову

за ценный дар – автограф письма Г. Эфрона

Открытие нашей выставки предварялось небольшой литературно-музыкальной композицией, посвящённой Дню Победы. Т.С. Корешкова прочла стихотворение Риммы Казаковой. Молодая павлодарская поэтесса Мария Муромцева представила на суд зрителей своё новое стихотворение «Не помянутому солдату». Судьба героя этого стихотворения оказалась так похожа на судьбу Георгия Эфрона…

Открытие нашей выставки предварялось небольшой литературно-музыкальной композицией, посвящённой Дню Победы. Т.С. Корешкова прочла стихотворение Риммы Казаковой. Молодая павлодарская поэтесса Мария Муромцева представила на суд зрителей своё новое стихотворение «Не помянутому солдату». Судьба героя этого стихотворения оказалась так похожа на судьбу Георгия Эфрона… Друзья нашего музея – студентки павлодарского педагогического колледжа вместе со своим преподавателем Е.Б. Степаненко тоже прочли стихи о войне. Валерия Арнэ, Анастасия Сироткина и Лю Юли читали «Варварство» Мусы Джалиля:

Друзья нашего музея – студентки павлодарского педагогического колледжа вместе со своим преподавателем Е.Б. Степаненко тоже прочли стихи о войне. Валерия Арнэ, Анастасия Сироткина и Лю Юли читали «Варварство» Мусы Джалиля:

Татьяна Тарасенко – стихотворение К. Симонова «Жди меня»:

:

Кристина Алимбаева – стихотворение Ю. Друниной «Зинка»:

О своём белорусском детстве рассказал литератор Михаил Кохнович. Он принёс в дар музею выпущенный им сборник стихотворений павлодарских авторов, посвящённый 70-летию Победы:

А Гуляра Шамилевна Чистякова подарила слушателям попурри на темы военных песен, которые она исполняла на курае. Гости с удовольствием подпевали и «Катюше», и «Дню Победы»:

Я познакомила собравшихся с материалами выставки, которые выслала нам заведующая издательским отделом ДМЦ Мунира Мухаммеджановна Уразова. Отдельный раздел посвящён учёбе Мура в Литературном институте. В аннотации говорится:

“С любовью вспоминаю институт:

мне там действительно было хорошо и интересно”

Георгий Эфрон пробыл студентом 1-го курса Литературного института Союза писателей СССР всего три месяца. Рекомендацию написал

А.Н. Толстой. Сохранилось заявление Георгия на имя директора Литинститута Г.С. Федосеева от 12 ноября 1943 г.: «Прошу зачислить меня в число студентов Вашего института на факультет прозы». Резолюция от 26 ноября: «Зачислить студентом 1-го курса». В качестве творческих работ им были предоставлены рассказ «Однажды осенью» и маленькая повесть «Записки сумасшедшего».

Вот комментарий автора к рукописи: «Сдаю здесь в качестве так называемых “творческих работ” две вещи, носящихдля меня фрагментарный характер. Они мне ценны и нужны как вклад во что-то большее; не сомневаюсь, что их самостоятельно-художественное значение очень низко».

А.А. Реформатский, читавший курсы «Введение в языковедение» и «Современный русский язык», вспоминает в письме к И.В. Кудровой: «Как студент он был образцовый: скромный, дисциплинированный, любознательный и очень хорошо воспитанный. Отвечал на экзамене отлично и точно и доставил удовольствие не только мне… А остался он в моей памяти как очень красивый, изящный, благовоспитанный, умный и талантливый юноша».

После первой сессии, 26 февраля 1944 года Георгий был призван

в армию.

Отдельным разделом помещены на выставке фотографии, сделанные И.М. Невзоровой в 2012 году в Белоруссии, когда они ездили вместе с М.М. Уразовой на могилу Г. Эфрона.

Аннтотация:

Аннтотация:

“…Я веду жизнь простого солдата…”

Впервые Георгий Эфрон явился в военкомат 2 января 1943 года в Ташкенте.

Он получил явочную карточку в трудармию – сказались данные анкеты: приехал из-за границы, отец и сестра репрессированы. Просьбу Георгия о направлении в артучилище отклонили. Отправка несколько раз откладывалась, и Георгий был «оставлен в резерв до особого распоряжения», а летом, в связи со скорым отъездом в Москву, его сняли с учета.

В Москве 11 октября он встал на учет в Краснопресненском райвоенкомате; 26 ноября поступил в Литературный институт.

26 февраля 1944 года Георгия призвали в армию и отправили в запасный полк, проходивший подготовку в подмосковном Алабине. В конце мая полк был отправлен на фронт, откуда Георгий написал родным, тетке Елизавете Яковлевне и сестре Ариадне, несколько писем. Последнее письмо датировано 4 июля 1944 года.

«Похоронки» родные не получили. Георгия постигла судьба десятков тысяч солдат Великой Отечественной: «пропал без вести».

В 1970-х годах С.В. Грибанову удалось установить, что Георгий Эфрон начал служить в 84-м запасном стрелковом полку, состав которого 28 мая 1944 года пошел на укомплектование 7-й роты 3-го батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии. Соединение входило в состав 1-го Прибалтийского фронта, освобождавшего Белоруссию и Прибалтику. Операция носила название «Багратион». В июле 1944 года бои шли на западе Белоруссии, в Браславском районе Витебской области. 7 июля, после боя у деревни Друйка, рядовой Эфрон выбыл из части по ранению. Однако в документах 183-го медсанбата данных о нем нет.

Как полагает автор статьи в Книге Памяти Беларуси А.Т. Пантелейко, обоз с ранеными могли разбомбить по дороге в медсанбат.

В 1977 году на могиле неизвестного солдата у деревни Струневщина был поставлен памятник с именем Георгия Эфрона. Так местные власти почтили память сына Марины Цветаевой, погибшего в этих краях за освобождение Белоруссии. В 2004 году разрушавшийся бетонный памятник был заменен гранитным. Это воинское захоронение находится под охраной государства, и ухаживают за ним ученики маленькой школы села Чернево Друевского сельсовета.

На сайте Министерства обороны РФ «Мемориал» выложен список, согласно которому рядовой Эфрон Г. С. перезахоронен из д. Струневщина в братскую могилу

в г. Браславе. Эти сведения не соответствуют действительности. Подлинное место гибели и захоронения Георгия Эфрона остаётся неизвестным.

Фотографии И.М. Невзоровой стали несомненным украшением выставки, помогли представить те места, где погиб Мур; увидеть памятник ему у деревни Струневщина; мемориальный комплекс братской могилы в Браславе…

В завершение мероприятия прозвучал фрагмент третьей симфонии С. Рахманинова. По свидетельствам очевидцев, Мур очень любил это произведение и часто слушал его в эвакуации в Ташкенте.

Я прочла свои стихи, посвящённые Г. Эфрону:

Мальчиков нужно баловать, —

им, может быть, на войну придётся…

М. Цветаева.

Мальчикам — на войну идти.

Девочкам — матерями стать.

Надо в объятия их сгрести,

Надо их баловать, баловать!

Даже Поэту спасти невмочь

Судьбы детей, за них не прожить…

И в Туруханске мается дочь.

Сын в белорусской земле лежит.

Нежьте, голубьте, балуйте их,

Ведь неизбежна пора разлук.

Может быть, самый счастливый миг —

Мамина нежность, касанье рук…

ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА…

Если бы не война,

Если бы не война.

Может, жила б она,

Внуков бы дождалась…

Но – пароход отплыл.

Но – не хватило сил.

Музыка не спасла.

Петля не расплелась.

Если бы не война…

Сын бы остался жив,

Столько бы сотворил,

Столько бы написал.

Ах, как талантлив был,

Молод, умён, красив!

Не сберегла страна.

Не пощадил металл.

Знаю, река времён

Не потечёт вспять.

Вечен Марины сон.

Только в стихах она.

Но всё летит, летит

По-над Россией стон:

“Если бы не война,

Если бы не война…”

Вечная слава погибшим в этой страшной войне. Вечная память.

Мы выражаем огромную благодарность М.М. Уразовой, И.М. Невзоровой, директору московского Дома-музея М. Цветаевой – Э.С. Красовской за предоставленные материалы, фотографии и документы. Выставка будет работать до 22 июня 2015 г.

Во имя двух Президентов

- Апр262015

- Просмотры(2996)

Сегодня активисты музея Анастасии Цветаевой, исполнив свой гражданский долг на выборах Президента Республики Казахстан, прямиком отправились в кабинет №210 Дома Дружбы, чтобы поздравить с совершеннолетием своего Музейного Президента – Ольгу Николаевну Григорьеву.

Мы с Татьяной Ивановной ворвались в музей, когда все уже сидели за праздничным столом. Искренние поздравления, традиционные обнималки, а потом наша команда разделилась: Татьяна Ивановна убежала общаться с молодёжью, пообещав вернуться позже, а я поскорее заняла место рядом с Ольгой Николаевной, пока оно было ещё свободно.

По многолетней традиции именинница прочитала для гостей своё стихотворение «Ода апрелю», затем вручила шоколадные медали из города своего рождения - Новосибирска самым-самым музейным своим помощницам.

А затем гости единодушно присоединились к хвалебным речам в адрес апреля, благодаря его за то, что он подарил нам такого замечательного человека, как Ольга Николаевна. Поздравления имениннице произносились строго по старой русской хороводной традиции, подарки выдавались щедро, вслед за порцией добрых слов.

Был на этом празднике и особый гость… домовёнок! И мы его… съели! Звучит страшно, но не пугайтесь, «Домовёнок» - это название торта, который был испечён в кофейне «Крендель» в честь Ольги Григорьевой, основательницы детской страницы «Домовёнок» областной газеты «Звезда Прииртышья». Услышав, кто к ним пожаловал за тортом, работники кофейни предложили покупательнице именно этот торт, а Ольга Николаевна, услышав родное слово, как зомби, расплатилась и принесла его в музей. Сила домовёнкинского гипноза передалась и мне: так трудно было отвести глаза, когда Ольга Николаевна его резала…

У меня сердце кровью обливалось, но я всё-таки себя уговорила принять, что это всего лишь ТОРТ. «Приговорили» «Домовёнка» не сразу… Попутно продолжали хвалить именинницу. И сидели бы мы так до самого вечера, если бы в музей вихрем не ворвалась Татьяна Ивановна, сметя нас из-за стола и перенеся на крыльцо Дома Дружбы, где мы вместе с молодёжью должны были по-русски порадоваться состоявшимся выборам Президента, ну и, конечно же, дню рождения лучшего павлодарского поэта. О том, как мы выступали на концерте, вы прочтёте на сайте позже, а в заключение музейного репортажа скажу, что недоеденный торт с добрыми напутствиями был торжественно передан в офис №303, а подарки, подаренные имениннице, мы втроём еле донесли до её дома.

Ну и по традиции Ольге Николаевне теперь только остаётся посадить на даче дерево, построить новые творческие планы и вырастить в душе новые стихи. С днём рождения, дорогая Ольга Николаевна! Мы Вас любим!

Елена Игнатовская

Старый Павлодар

- Апр202015

- Просмотры(6809)

«Старый Павлодар» - так называлась встреча, состоявшаяся 19 апреля в музее А.И. Цветаевой. На апрель такое мероприятие было намечено не случайно, ведь именно 16 апреля 1861 года Павлодар получил статус города. «Мы хотим показать, каким был наш город в тот год, когда сюда приехала Анастасия Ивановна, каким она увидела Павлодар», - сказала ведущая вечера Татьяна Сергеевна Корешкова.

Т.С. Корешкова

В 1957 году жизнь бурлила: молодёжь готовилась к фестивалю молодёжи и студентов в Москве, проходили слёты молодых целинников, город строился и развивался. 2 апреля открылся кинотеатр «Колос». А 1 октября в клубе завода «Октябрь» начал свою славную историю хор Шиллера. 5 ноября он уже дал свой первый концерт. В этот же день, к ноябрьским праздникам, открылся кинотеатр «Октябрь». В Павлодар приезжали артисты Малого театра, с горожанами встречался писатель Мухтар Ауэзов… Наверняка все эти события не прошли мимо внимания Анастасии Ивановны.

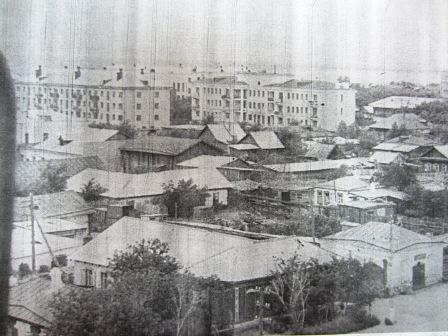

Павлодар конца 50-х… Многоэтажное здание справа – знаменитый шестнадцатиквартирный дом по ул. Бебеля (сейчас Естая). Фотография В.А. Ермакова

Известный краевед Эрнест Дмитриевич Соколкин рассказал, каким он увидел Павлодар в 1958 году: «Это была большая деревня… 10 многоэтажных домов: так называемые «старые пятиэтажки» и шестнадцатиквартирный дом по улице Бебеля. Я ехал от вокзала по улице Куйбышева (сейчас Торайгырова), улица была неасфальтированной, сплошная грязь. Улица Дзержинского (сейчас Сатпаева) была вымощена бутовым камнем. По городу ходило всего четыре автобусных маршрута. Мало кто знает, что с 1924 года по 1966 год в Павлодаре была окружная железная дорога. И ветка этой дороги (к заводу «Октябрь») проходила именно по улице Карла Маркса, где жила тогда семья Трухачёвых-Цветаевых…»

Э.Д. Соколкин

О том, каким он увидел Павлодар в 1957 году, рассказал Геннадий Васильевич Зеленин: «Я приехал в Павлодар 12 сентября 1957 года. На вокзале меня встретил Андрей Борисович Трухачёв (мой отчим), он приехал на велосипеде, поэтому объяснил, как добраться к дому на автобусе. Нужно было ехать на автобусе №1 до остановки «Заготзерно» на улице Дзержинского. Помню, что по дороге была сплошная грязь, только возвышалось здание кинотеатра «Октябрь»…

На таком автобусе (справа) и ехал впервые по Павлодару Г.В. Зеленин. Фотография В.А. Ермакова

Мама бегала к остановке каждые 15 минут, встречала меня, - продолжает Геннадий Васильевич. - Хорошо помню, как бабушка была очень довольна, что у неё уже две внучки: младшая, Ольга, родилась в этом году 1 июля. Анастасия Ивановна выбрала этот дом по улице Карла Маркса потому, что, во-первых, рядом был Иртыш, «могучий Иртыш», как говорила она; во-вторых, что на этой улице была церковь…».

Г.В. Зеленин

Рассказы о первом впечатлении от Павлодара продолжила Гуляра Шамилевна Чистякова, которая была педагогом Ольги Трухачёвой по музыке: «Я попала в Павлодар благодаря тому, что в Алма-Ате, где я училась, услышала выступление хора Шиллера. Ну, думаю, если такой хор в этом городе, надо ехать… Я стала работать в музыкальной школе, преподавала и Ольге Трухачёвой, общалась с Анастасией Ивановной. К своим воспоминаниям об этих встречах могу добавить такой штрих: Анастасия Ивановна всегда ходила смотреть, где что новое строится в городе, живо интересовалась новостями…».

Г.Ш. Чистякова

Эту тему подхватила Людмила Николаевна Бевз, она проделала огромную работу: изучила подшивку газеты «Павлодарская правда» (ныне «Звезда Прииртышья») за 1957 год и выбрала публикации, которые могли бы заинтересовать А.И. Цветаеву. Темы статей разнообразные, к примеру, об открытии музыкальной школы; о работе литературного объединения; о наборе студентов в павлодарское педагогическое училище (где потом, кстати, училась Ольга Трухачёва); о том, что в городе появились первые телевизионные антенны; о гастролях в Павлодаре Московского литературного театра, джаз-оркестра из Москвы и Омского кукольного театра; о детском карнавале в Ленпарке, где они гуляли с внучкой Ритой; о читательской конференции на заводе «Октябрь» и многие другие…

Л.Н.Бевз

Надо сказать, что все выступления перемежались песнями о Павлодаре, которые со вкусом подобрала ведущая: песня Н. Шафера на стихи Г. Бешкарева «Ты утихни, павлодарский ветер»; «Павлодар» (И. Булатов, слова В. Семерьянова) «Песня о Павлодаре» (А. Меттус, слова Бородина), «Мой Павлодар» (музыка и стихи А. Амосова, со строками стихотворения Павла Васильева «Павлодар»). Этот красивый клип – подарок Дома-музея П. Васильева. Звучали стихи о нашем городе В. Семерьянова, Д. Приймака, О. Григорьевой. А на экране компьютера демонстрировались фотографии старого Павлодара, сделанные в те годы Николаем Николаевичем Мохиревым.

Захватил на встречу несколько своих фотоснимков старого города и Валентин Александрович Ермаков. Т.С. Корешкова вначале показала присутствующим известную фотографию 1958 года, где А.И. Цветаева и семья Трухачёвых сфотографированы с дочерью Марины Цветаевой – Ариадной Сергеевной Эфрон. Этот снимок вошёл во многие цветаевские издания, есть в цветаевских музеях, но до прошлого года ни мы, ни другие цветаеведы не знали автора. И вот когда в сентябре прошлого года в Павлодар на празднование 120-летия бабушки приезжала Ольга Андреевна Трухачёва, на встречу с ней в наш музей пришёл вместе с сыном Алексеем В.А. Ермаков. И скромно сказал, увидев эту фотографию: «Да, помню, целую плёнку я тогда отснял…». Как говорится, мы лишились дара речи!

Валентин Александрович рассказал: «У меня сложилось в те годы впечатление, что Анастасия Ивановна была очень общительным человеком, она искала общения, но, конечно, с людьми, которые были ей интересны… Надо сказать, ко времени её приезда в Павлодар в городе сложился своеобразный культурный «бомонд», это были высокообразованные, интересные люди, бывшие репрессированные, часто - представители немецкой диаспоры… Моего отчима Александра Васильевича Удалова перевели в Павлодар в 1949 году из Оренбурга, он работал главным инженером завода сухого молока. Мама, Надежда Гавриловна Удалова, хорошо пела. Она была в очень хороших отношениях с А.И. Цветаевой. Анастасия Ивановна часто бывала у нас дома. Было много разговоров на разные темы… Я работал тогда в павлодарском Доме пионеров, общался с И. Лагутиным, С. Музалевским. Музалевский, увидев, что я увлекаюсь фотографией, позвал меня сотрудничать с областной газетой «Павлодарская правда». Анастасия Ивановна это знала, и вот, когда к ним в гости приехала Ариадна Сергеевна Эфрон, она позвала меня их пофотографировать. Помню, что отснял тогда всю плёнку, 36 кадров. Этот известный теперь снимок – из этой серии. Но как корю сейчас себя за то, что в 60-х годах я выбросил эту плёнку! Был молодой и глупый и, конечно, не мог тогда оценить масштаб личности людей, которых мне посчастливилось фотографировать…».

В.А. Ермаков

Валентин Александрович захватил с собой несколько снимков и ксерокопий снимков старого Павлодара (два из них - выше в тексте), а вот на этих фотографиях – памятники, которых уже нет. Маяковский стоял на входе в горсад, а Ломоносов – рядом с пединститутом:

Вспоминали на встрече и автора герба города – художника Фёдора Фёдоровича Любезнова. О нём рассказала активист музея Лариса Ивановна Деркунская:

Л.И. Деркунская

В заключение каждый из присутствующих коротко сказал о том, что в его судьбе значит Павлодар:

Поэт Елена Игнатовская

Педагог Е.Б. Степаненко

С большим интересом слушали выступления старожилов студенки павлодарского педагогического колледжа, ученицы Елены Борисовны Степаненко. Девочки приехали на учёбу из Качирского и Железинского районов, живут здесь второй год, но и для них Павлодар уже становится родным и любимым!

А завершающим аккордом этого интересного и насыщенного вечера стало вручение подарков музею. Их принесла Ирина Маринец – поэт, бард, давний друг музея. Из семейных кладовых она подарила предметы быта начала прошлого века – чернильницу, графин, кружевной платок, который вязала ещё её бабушка, старинный столовый набор. Эти вещи, несомненно, украсят нашу экспозицию (когда у музея появится возможность выставить для обозрения все экспонаты из фондов…).

Ирина Маринец с подарками музею

Мы тебя любим, родной Павлодар! И гордимся, что история нашего города связана с историей семьи Цветаевых-Трухачёвых!

Новые поступления из Москвы

- Апр112015

- Просмотры(3298)

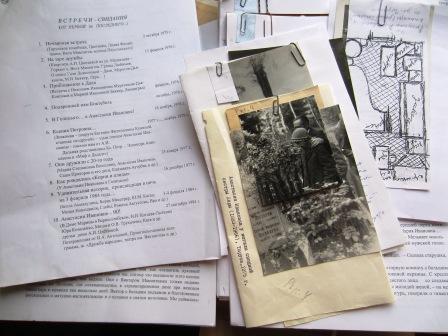

В музее А.И. Цветаевой состоялась презентация новых поступлений. Я их привезла из Москвы, от давних и верных друзей нашего музея: А.В. Ханакова, Б.М. Мансурова, Г.Я. Никитиной, И.С. Исаевой. Интересный экспонат передала в Павлодар и внучка А. Цветаевой Ольга Трухачёва, которая всегда радует нас неожиданными подарками. В этот раз она подарила музею необычную «книгу», которую собрал её отец, Андрей Борисович Трухачёв из журналов «Новый мир» за 1961 год, он выписывал этот журнал в Павлодаре. Андрей Борисович выбрал из годового комплекта 17 произведений, которые, на его взгляд, заслуживали внимания. Этот сборник показывает, что сын А.И. Цветаевой был не только вдумчивым и знающим читателем, но и обладал несомненным литературным вкусом.

Представляю подарок О. Трухачёвой.

Кроме этого, Ольга Андреевна передала газеты из Вологды, где рассказывается о её поездке (см. запись в блоге от 8 марта 2015 г.). Особый интерес вызвали эти публикации у Геннадия Васильевича Зеленина, который помнит эту страницу жизни А.И. Цветаевой. Он помнит, как в этом доме в посёлке Сокол, где побывала сейчас его сводная сестра, арестовывали бабушку в 1949 году. Он вернулся тогда из школы, а в квартире всё было раскидано, и стояли незнакомые мужчины…

Г.В. Зеленин

Бесценными можно назвать экспонаты, которыми одарила наш музей Галина Яковлевна Никитина. Она передала рукопись своей книги об А.И. Цветаевой, с подлинными фотографиями, автографами А.И. Цветаевой; альбом «Фотографии А.И. Цветаевой», другие интересные материалы.

За день до того, как мы с Эльвирой Борисовной Калашниковой приехали в гости к Г.Я. Никитиной, она получила из типографии тираж новой книги Г.К. Васильева «Записки пассеиста», где отдельная глава посвящена А.И. Цветаевой. Первая надпись от составителя книги была павлодарскому музею!

С Г.Я. Никитиной и новой книгой (Москва, 26 марта 2015 г.). Фото Э. Калашниковой.

Самое ценное для литературного музея – автографы писателя, и ими щедро поделилась с нами Ирина Сергеевна Исаева, которая долгие годы дружила с Анастасией Ивановной.

Ирина Сергеевна передала несколько экземпляров журнала «Музыкальная жизнь» с публикациями А. Цветаевой и её автографами; буклеты из Прибалтики, надписанные Анастасией Ивановной, другие материалы.

И.С. Исаева подписывает журналы павлодарскому музею (Москва, 25 марта 2015 г.). Фото Э. Калашниковой.

Благодаря московским подаркам количество единиц хранения в нашем молодом музее приближается к двум тысячам!

Презентация в Москве

- Мар222015

- Просмотры(3268)

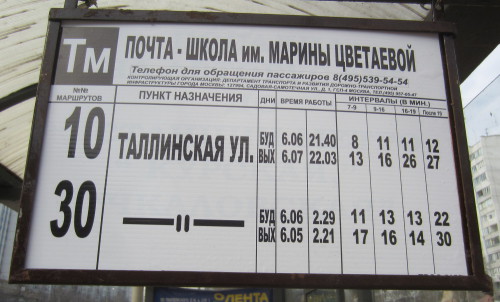

20 марта в московской гимназии имени Марины Цветаевой (№ 1619) состоялась презентация книги, выпущенной Славянским культурным центром Павлодара по итогам конкурса, посвящённого 120-летию Анастасии Ивановны Цветаевой. Это сборник сказок "Три воздушных шарика", в который вошли сказки более ста ребят из разных уголков России и Казахстана (составитель О. Григорьева, художник И. Гребенников, предисловие О. Трухачёвой). В книгу вошла сказка ученицы этой школы Насти Чернецовой, поэтому и было решено провести презентацию именно здесь. Тем более, что в этой школе находится первый (и пока единственный) замечательный школьный музей М. Цветаевой. А как приятно было, приехав в московский район Строгино, услышать в трамвае: "Остановка - школа имени Цветаевой"!

К сожалению, создатель и бессменный руководитель школьного музея Антонина Петровна Марьина не смогла присутствовать на празднике, но в экскурсии по музею её заменила Настя Вишнякова - активист музея и уже прекрасный экскурсовод!

В

В

Отдельный стенд в музее посвящён Анастасии Ивановне Цветаевой:

В актовом зале школы собрались ученики, педагоги, гости. Встречу открыл директор гимназии А.А. Ждан. Затем ученики показали литературно-музыкальную композицию по стихам М. Цветаевой, ребята выступали очень артистично, читали и пели с большим чувством, было видно, что творчество Марины Цветаевой в этой школе изучают основательно! Затем слово предоставили внучке А.И. Цветаевой Ольге Трухачёвой:

Я

Я

Я показала слайд программу о нашем музее А.И. Цветаевой, представила книгу сказок:

п

п

Первым новую книгу получил самый юный автор - праправнук писательницы Денис Потерилло (на снимке второй справа):

Затем я вручила книгу Насте Чернецовой и маме еще одного автора - Алины Нагорной из Долгопрудного (к сожалению, сама Алина приболела и не смогла приехать). Но она передала нашему музею очень красивый рисунок - иллюстрацию к сказке! Я подарила школьному музею буклет нашего музея, различные публикации, книгу стихов об А.И. Цветаевой "Связующая век и миг", сборники своих стихов и, конечно, книгу сказок.

На снимке - Настя Чернецова с книжкой:

з

з

На встрече присутствовали известные цветаеведы, организаторы Цветаевских костров Б.М. Мансуров и А.В. Ханаков. Выступает Борис Мансурович Мансуров:

Зал был полон, ребята слушали с большим вниманием:

Очень радостно, что юные москвичи узнали о нашем Славянском центре и нашем музее! Напоминаю, что в Павлодаре презентация сборника сказок состоится в Доме Дружбы 4 апреля! Будем вручать его павлодарским авторам!

Вот она, гимназия имени Марины Цветаевой в Строгино:

Новая встреча в музее

- Мар152015

- Просмотры(2943)

Сегодня в нашем музее был аншлаг. В гости к Анастасии Ивановне Цветаевой наряду с завсегдатаями музея пришло много новичков, среди них и спортсменки из группы здоровья ветеранов алюминиевого завода под предводительством ведущей мероприятия Ларисы Ивановны Деркунской.

Встреча была посвящена мастеру художественного слова Елене Яковлевне Кукловой. Как известно всем любителям творчества сестёр Цветаевых, в окружении этой знаменитой семьи всегда были люди именитые и очень интересные. Среди них и Елена Куклова. Однажды увидев в нашем музее фотографию Анастасии Цветаевой с Еленой Кукловой, пытливый цветаевед Деркунская подметила, что артистка очень похожа на женщину-киоскёра, у которой Лариса Ивановна приобретает газеты. Допрос с пристрастиями не увенчался успехом, родственных связей не было обнаружено, зато павлодарцы получили возможность познакомиться с творчеством Елены Кукловой.

В творческой биографии Елены Яковлевны, Лауреата литературных премий К. Паустовского и И. Рядченко, очень большой послужной список, ранее в её репертуаре было около 10 литературных композиций по стихам Марины Цветаевой, которые, кстати, пришлись по душе Анастасии Цветаевой и подружили двух женщин. И вот в апреле 2014 года мастер художественного слова Елена Куклова отметила своё 75-летие, а к 120-летию Анастасии Цветаевой 14 сентября того же года в Одессе прошёл её большой творческий вечер, где Елене Яковлевне была вручена премия Беллы Ахмадулиной. Церемония награждения талантливой артистки была заснята на видео, и этот фильм невероятным способом с помощью волшебства Интернета был доставлен в наш импровизированный музейный кинотеатр. Но ещё удивительнее было услышать с экрана название нашего города и музея, а также приветственное письмо Елене Яковлевне от Ольги Николаевны Григорьевой.

Полтора часа гости музея с удовольствием смотрели этот фильм, в котором Елена Куклова читала отрывки из эссе Анастасии Цветаевой «Анна Герман», а Лауреат международных конкурсов Анна Слободяник (сопрано) в сопровождении концертмейстера – заслуженной артистки Украины Виолы Демидовой (фортепиано) исполнила песни Анны Герман. Павлодарские зрители с удовольствием подпевали певице. Красивой точкой мероприятия стало коллективное исполнение всеми любимой песни «Надежда».

Расставались любители поэзии тоже с надеждой – на новую встречу в музее, а также с мечтой посетить мероприятие в Доме-музее Шафера, посвящённое Анне Герман. Встреча была запланирована по инициативе директора музея Татьяны Сергеевны Корешковой ещё в сентябре, когда внучка Анастасии Цветаевой Ольга Трухачёва подарила музею любимые пластинки бабушки, среди которых были и пластинки с песнями Анны Герман, а пройдёт во втором полугодии сезона. Следите за афишей!

Елена Игнатовская

Ольга Трухачёва в Вологде

- Мар82015

- Просмотры(3941)

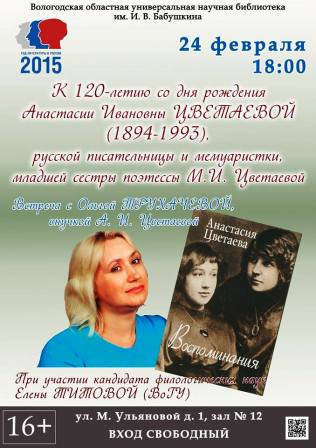

У всех павлодарцев, кто принимал участие в мероприятиях к 120-летию Анастасии Ивановны Цветаевой в сентябре прошлого года (а таких горожан, к счастью, становится всё больше!) остались в памяти незабываемые встречи с младшей внучкой писательницы - Ольгой Андреевной Трухачёвой. Они проходили в нашем музее А.И. Цветаевой, в Славянском центре, в большом зале Дома Дружбы, в педагогическом колледже и педагогическом институте и, конечно, на 10-ом юбилейном Цветаевском костре. Интерес к Цветаевской теме, к Ольге Андреевне не затухает и сейчас, и поэтому я хочу сообщить читателям сайта Славянского центра о поездке О.А. Трухачёвой в феврале в город Вологду и посёлок Сокол (Печаткино), где два года жила Анастасия Ивановна Цветаева. 24 февраля прошла встреча с Ольгой Андреевной в Вологодской областной библиотеке:

Многие печатные издания освещали приезд внучки А.И. Цветаевой в Вологодскую область. Не раз упоминается в этих публикациях и Павлодар.

Вологодская областная газета «Красный север»

№23 (27 436) / СРЕДА, 4 марта 2015/

Вологодская ФСБ пролила свет на дело семьи Цветаевых

В Вологодской области побывала внучатая племянница выдающегося поэта ХХ века Марины Цветаевой Ольга Трухачева. Она приехала, чтобы своими глазами увидеть дом в Соколе, в котором во время политической ссылки два года жила ее бабушка - писательница, переводчица и мемуаристка Анастасия Цветаева. Ольга Андреевна познакомилась в Вологодском УФСБ с делами своей бабушки.

- Ольга Андреевна, чем вызван ваш приезд на Вологодчину?

- Года два назад я стала переписываться с Еленой Титовой - доцентом кафедры литературы Вологодского госуниверситета, исследователем жизни и творчества М. И. Цветаевой. Елена Витальевна просила меня подтвердить факт приезда на Вологодчину сразу после войны дочери Марины - Ариадны, которую в нашей семье называли Алей.

Я ответила, что с 1943 по 1949 год в Печаткине под Соколом жила моя семья, к которой в 1947 году присоединилась бабушка. В том же 1947 году в Соколе гостила Ариадна.

Так завязалось наше общение с Еленой. Я с удовольствием приняла предложение посетить Вологду, Сокол, встретиться в областной библиотеке с вологжанами. Благодаря помощи Елены Титовой и сотрудников УФСБ, удалось познакомиться с архивными делами бабушки, не только по аресту в Вологодской области в 1949 году, но и по московскому 1937 года.

- Можно поподробнее остановиться на печальной истории ареста ваших родных?

- 2 сентября 1937 года бабушка, а заодно и мой папа, приехавший к Анастасии Цветаевой с будущей невестой, были арестованы по обвинению в причастности к якобы существовавшему «Ордену Розенкрейцеров». Тройкой НКВД Анастасия Ивановна была приговорена к 10 годам лагерей по обвинению в контрреволюционной деятельности с целью свержения советской власти. Срок отбывала на Дальнем Востоке. Все говорила мне: «Оля, какой вы там БАМ строите? Я БАМ еще в 1930-е годы строила!» Мой отец - Андрей Борисович Трухачев, закончивший архитектурный институт, отбывал наказание в Каргопольлаге.

Освободившись в 1943 году, он познакомился в Архангельске с мамой. У нее к тому времени уже погиб в лагерях первый муж, был сын от первого брака - Геннадий Зеленин. Отец, как архитектор и опытный строитель, был направлен по линии «Архангельсквоенстроя» в Печаткино (Сокол) на строительство спиртового цеха бумажного комбината завода имени Свердлова. Работа приравнивалась к службе в армии. Мама трудилась в заводской столовой. Кстати, оба они впоследствии были награждены за работу в Соколе медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Под началом папы было несколько тысяч военнопленных немцев. Он прекрасно знал немецкий язык. Поэтому, думаю, его и направили на эту работу.

- Знание языков - заслуга его мамы?

- Да, бабушка с детства знала французский и немецкий. Английский выучила, уже став взрослой. С нами, внучками, говорила только по-английски. Исключение делалось для молитвы.

- Где жила ваша семья в Печаткине?

- Адрес в документах указан такой: поселок Печаткино, первый квартал, дом 17, квартира 6. Сейчас это город Сокол, улица Фрунзе, 8.

В октябре 1947 года родители зарегистрировали брак, спустя пару недель в Печаткине родилась моя сестра Рита. Бабушка, получив освобождение в 1947 году, приехала жить в Сокол.

- Что вспоминали родные о жизни на Вологодчине?

- Два года, прожитые в Соколе, были для всех счастливыми. Была трехкомнатная квартира, пусть и служебная, с инвентарными номерами на мебели. Не нужно было ходить отмечаться, была разрешена переписка, передвижение в пределах района. Бабушка лежала в Вологде в глазной больнице и оставила в своих воспоминаниях самые добрые слова о вологодском враче Евгении Васильевне Александрович.

Бабушка в Соколе вновь обрела семью, у нее росла любимая внучка. В Печаткине Маргарита прошла на дому обряд крещения. Крестной была Ариадна Сергеевна. К сожалению, я пока не знаю, как звали того священника и из какой церкви он был…

- Скорее всего, из Ильинской, что под Кадниковым. На всю округу она была единственной действующей. А с чем был связан приезд в Вологду Ариадны?

- Аля была освобождена в том же, 1947 году. Ей разрешили жить в Рязани. В декабре она приезжала к бабушке в Печаткино. Думаю, хотела найти в Соколе или в Вологде работу. Брат Геннадий вспоминал, что как-то пришел из школы, а мама ему сказала: «Сиди тихо! Бабушка занята! У нас родственники». Они говорили на иностранных языках. Речь, скорее всего, шла о Марине, о ее архиве, о планах на будущее. К сожалению, оно было трагичным. Ариадна вернулась в Рязань, была вновь арестована в феврале 1949 года, а уже в марте пришли за бабушкой.

- У них было предчувствие расставания?

- Да. В первый день, знакомясь с бабушкиным делом в Вологодском УФСБ, я плакала. В 1947 году ее арестовали по тому же обвинению, что и в 1937-м. Моя бабушка, всем говорившая «Вы», включая животных, не убившая ни одного таракана - «тварь Божью», отказавшаяся раз и навсегда из гуманных побуждений от мясных блюд, никак не могла свергать существующий строй. Она все отрицала, не назвала ни одной фамилии.

Бабушка рассказывала, что ее не били. Во время допросов она про себя читала стихи Марины, сочиняла свои. А вот к Але применяли меры физического воздействия.

В 1949 году отца переводят служить на Урал. И берут уже там. Второе дело у него было экономическое. Удивительно, что во время следствия не вспомнили о его прошлой судимости. «Иначе могли бы дать 25 лет или расстрел, а так присудили 2,5 года», - вспоминал папа. Он пересидел сверх этого еще два года. В 1955 году мать и сын снова встретились, а два года спустя вся семья переехала в Казахстан, в город Павлодар, где на свет появилась я.

Анастасия Цветаева была реабилитирована в 1959 году, в том числе и на основании справок, запрошенных из Вологодской области. В 1966 году в «Новом мире» вышли ее воспоминания - «Из прошлого», а в 1971 году вышла ее книга «Воспоминания», где много было и о Марине. Бабушка добилась отпевания Марины, установки на кладбище в Елабуге креста на ее символической могиле.

Наследием творчества Марины Цветаевой занималась Ариадна, реабилитированная в 1955 году. Сегодня в мире есть десять государственных музеев семьи Цветаевых, а также много частных музеев.

Папа не подавал на реабилитацию до начала 70-х годов. По этой причине моя сестра не смогла устроиться на работу в Москве переводчиком в «Интурист». В 1971 году она приехала к отцу в Павлодар и сказала: «Ты закрываешь дорогу и мне, и Ольге» и попросила папу написать заявление на реабилитацию. Он согласился.

- Семью строителя Трухачева помнят в Соколе?

- Возможно, да. Произошло чудо - меня пустили в квартиру, где жила наша семья. Я сфотографировала буквально каждый метр квартиры. Все это уже отправила сестре по электронке в Америку.

Дом на Фрунзе, построенный в начале 1920-х годов, судя по всему, скоро пойдет под снос по программе ликвидации ветхого жилья. Конечно, хотелось бы его сохранить.